cambiailmondo

Cina

Perché il Messico è la nuova variabile nei rapporti tra Usa e Cina

di Federico Giuliani (da Insiderover)

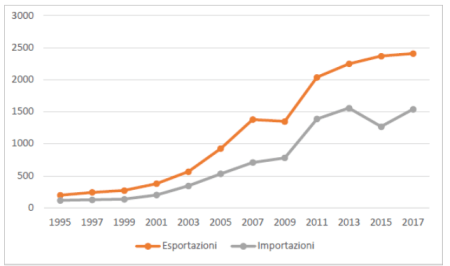

I dati pubblicati lo scorso 8 febbraio dal dipartimento del Commercio Usa hanno generato curiosità e stupore. Per la prima volta in più di due decenni, nel 2023 la principale fonte di beni importati dagli Stati Uniti non coincideva con la Cina. A rubare la corona al gigante asiatico è stato il Messico, specchio delle crescenti tensioni economiche tra Washington e Pechino, nonché degli sforzi attuati dall’amministrazione Biden per importare mercanzia da Paesi geograficamente più vicini rispetto alla Repubblica Popolare Cinese ma, soprattutto più amichevoli del Dragone.

Attenzione però, perché se è vero che gli Usa stanno scommettendo sul Messico per delocalizzare al suo interno le loro aziende – una volta ben felici di essere ancorate al ricco mercato cinese, realtà dorata ormai compromessa dalle tensioni geopolitiche – allo stesso tempo il gigante asiatico sta a sua volta guardando al vicino di casa Usa per far confluire in loco le proprie società. A che pro? Semplice: per farle esportare negli Stati Uniti eludendo dazi e tariffe, e giocando sul fatto che i loro prodotti non sono made in China bensì in Messico.

Ci troviamo così di fronte ad una situazione tanto bizzarra quanto complessa: mentre Washington spera di smarcarsi il più in fretta possibile da Pechino, importando prodotti da altri Paesi in via di sviluppo, le aziende cinesi incrementano le loro attività in quelle stesse nazioni, per produrre beni da inviare nel mercato statunitense come se niente fosse. Il Messico, ancor più del Vietnam, è dunque una variabile emblematica del nuovo equilibrio economico che regola i rapporti tra le due superpotenze del XXI secolo.

La variabile Messico

Nel 2023, dicevamo, gli acquisti statunitensi di prodotti cinesi hanno raggiunto i 427,2 miliardi di dollari, in calo del 20% rispetto al 2022. Al contrario, il Messico ha esportato prodotti in Usa per un valore di 475,6 miliardi di dollari, in un aumento del 4,6% rispetto all’anno precedente. Risultato: Città del Messico è diventata la principale esportatrice verso Washington soppiantando per la prima volta Pechino in 21 anni.

Le ragioni, come detto, hanno tuttavia meno a che fare con il Messico in sé e più con le attuali tensioni internazionali. Detto altrimenti, come spiegato da El Paìs, gli Stati Uniti vogliono smettere di acquistare prodotti a basso costo dalla Cina, e il governo messicano sta lottando per ottenere almeno una parte di quella fetta di torta. Una fetta, si badi bene, potenzialmente destinata a crescere ancora, visto che Joe Biden sta valutando nuovi aumenti delle tariffe su beni cinesi come veicoli elettrici, apparecchiature legate all’ambito dell’energia solare e semiconduttori meno avanzati.

La decisione finale dovrebbe essere presa nella prima metà di quest’anno, ma Pechino ha iniziato a prendere adeguate contromisure. Già, perché come ha evidenziato il Financial Times la Cina sta semplicemente spedendo più merci negli Stati Uniti attraverso il Messico (e altri Paesi), eludendo ogni dazio possibile e immaginabile. La controprova arriverebbe dall’aumento del numero di container da 20 piedi spediti da Pechino a Città del Messico: 881.000 nei primi tre trimestri del 2023, in crescita rispetto ai 689.000 rilevati nello stesso periodo del 2022.

Altro dato rilevante: l’ente commerciale messicano per i fornitori di ricambi per auto, l’INA, ha evidenziato come 33 aziende di proprietà cinese, ma operanti in Messico, abbiano inviato negli Stati Uniti componenti per un valore di 1,1 miliardi di dollari nel 2023, in aumento rispetto ai 711 milioni di dollari del 2021. Che cosa significa tutto questo? Tanto, tantissimo, considerando che le automobili importate negli Stati Uniti dal Messico sono soggette ad un prelievo statunitense pari al 2,5%, mentre le parti assemblate in Messico sono soggette a una tariffa compresa tra lo 0% e il 6%. Al contrario, le automobili e i ricambi importati direttamente dalla Cina pagano un’ulteriore tassa del 25%, secondo il regime fiscale introdotto da Donald Trump e mantenuto da Biden.

L’intermediario tra Usa e Cina

Dal canto suo il Messico è consapevole di essere sotto i riflettori, e l’anno scorso ha annunciato tariffe che vanno dal 5% al 25% su merci provenienti da Paesi come la Cina (anche se non è chiaro quanto e come il nuovo regime verrà applicato o influenzerà le importazioni). A dicembre, inoltre, il governo messicano ha firmato un memorandum d’intesa con gli Stati Uniti sul controllo degli investimenti esteri – compresi i nuovi impianti cinesi di veicoli elettrici – in relazione ai rischi per la sicurezza nazionale.

Come se non bastasse, a giugno sono in programma le elezioni presidenziali messicane che decreteranno chi sarà il successore di Andres Manuel Lopez Obrador. In lizza troviamo due donne: Claudia Sheinbaum, portabandiera del partito MORENA al potere, appoggiata dall’attuale presidente e in rampa di lancio, e Xochitl Galvez, volto della coalizione di opposizione, composta da PAN, PRI e PRD. Le intenzioni di voto per Sheinbaum si aggirerebbero intorno al 64% a fronte del 31% della rivale. Molto distaccato, intorno al 5%, Jorge Alvarez Maynez, del partito Movimento Cittadino (di centrosinistra). Qualora dovesse vincere Sheinbaum, è lecito supporre che il nuovo leader del Paese riproponga l’agenda di Obrador, cercando dunque di ampliare le opzioni economiche a disposizione di Città del Messico, compresa la pista cinese.

Nel frattempo le aziende del Dragone hanno cambiato modo di fare affari con Washington. Alcune, come Hisense – che dal 2022 produce elettrodomestici e frigoriferi per il mercato nordamericano – ha piazzato uno stabilimento dal valore di 260 milioni di dollari in Messico, mentre le società automobilistiche SAIC Motors e JAC Motors hanno annunciato piani per costruire in loco impianti di assemblaggio. Va da sé, sempre in ottica mercato Usa.

In tutto questo troviamo chi vede l’integrazione tra Messico e Stati Uniti come la prova più evidente del successo nel disaccoppiamento Usa dalla Cina, e chi, al contrario, crede che il gigante asiatico stia cercando di migliorare le sue relazioni con il vicino statunitense per evitare sanzioni e tariffe. Insomma, l’ “intermediario” Messico ha il potenziale per riscrivere, in un senso o nell’altro, i rapporti tra le due superpotenze del pianeta. Tutto o quasi dipenderà da chi, tra Usa e Cina, chi riuscirà ad attrarre prima il Paese latinoamericano alla propria sfera di influenza. Con investimenti, progetti e accordi milionari.

Le nuove alleanze militari di Washington nell’area Asia-Pacifico (Economia di guerra oggi, parte VIII)

di Andrea Vento

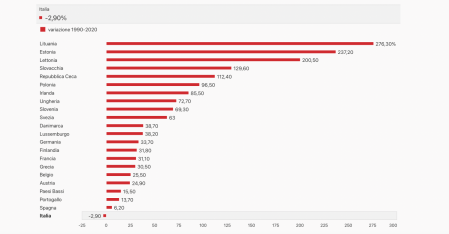

All’interno della la zolla geopolitica statunitense, posizionata a levante della frattura geopolitica presente ai bordi orientali della massa continentale euroasiatica1, il trend dell’impennata delle spese militari ricalca, seppur in tono leggermente minore, la traiettoria di crescita della Repubblica Popolare Cinese (tabella 1). L’incremento in corso risulta riconducibile anche all’impulso impresso dalle alleanze militari, tese al rafforzamento della cintura anticinese nell’Indo-Pacifico2, rivitalizzate e recentemente create dagli Stati Uniti nell’area, a partire dal Quad (Quadrilateral Security Dialogue) e dall’Aukus (Australia, United Kingdom, United States Security Teatry).

Tabella1: i primi 15 stati per spese militari nel 2022. Fonte Sipri 2023

| I primi 15 stati per spese militari nel 2022 | |||||

| Stato | Spesa militare in miliardi di $ | % di spesa globale | % incremento 2021-2022 | % incremento 2013-2022 | Spesa militare in % sul Pil |

| Stati Uniti | 887,0 | 39,0 | 0,7 | 2,7 | 3,5 |

| Cina | 292,0 | 13,0 | 4,2 | 63 | 1,6 |

| Russia | 86,4 | 3,9 | 9,2 | 15 | 4,1 |

| India | 81,4 | 3,6 | 6,0 | 4,7 | 2,4 |

| Arabia Saudita | 75,0 | 3,3 | 16,0 | -2,7 | 7,4 |

| Regno Unito | 68,5 | 3,1 | 3,7 | 9,7 | 2,2 |

| Germania | 55,8 | 2,5 | 2,3 | 33 | 1,4 |

| Francia | 53,6 | 2,4 | 0,6 | 15 | 1,9 |

| Corea del Sud | 46,4 | 2,1 | -2,5 | 37 | 2,7 |

| Giappone | 46,0 | 2,1 | 5,9 | 18 | 1,1 |

| Ucraina | 44,0 | 2,0 | 640 | 1.661 | 34,0 |

| Italia | 33,5 | 1,5 | -4,5 | 24 | 1,7 |

| Australia | 32,3 | 1,4 | 0,3 | 47 | 1,9 |

| Canada | 26,9 | 1,2 | 3,0 | 49 | 1,2 |

| Israele | 23,4 | 1,0 | -4,2 | 26 | 4,5 |

| Totale primi 15 | 1.842,0 | 82,0 | |||

| Restanti stati | 398,0 | 18,0 | |||

Il Quadrilateral Security Dialogue

Il Dialogo Quadrilaterale di Sicurezza (Quad) fondato nel 2007 da Stati Uniti, Giappone, Australia e India, allo scopo di stabilire un sedicente “Arco asiatico della democrazia” avrebbe dovuto comprendere anche gli Stati centro-asiatici, la Mongolia, la Corea del Sud, il Giappone e altri del Sud-Est asiatico, “praticamente tutti i Paesi ai confini della Cina, ad eccezione della Cina stessa”3. Rimasta tuttavia sin dalla nascita scarsamente operativa per la rinuncia dell’Australia nel 2007 e successive divergenze interne, torna a nuova vita su input dei quattro Paesi fondatori a seguito dell’incontro a margine del vertice dei Paesi Asean4 di Manila del 2017, nel cui contesto viene anche stabilita una sinergia militare anticinese con quest’ultima organizzazione.

Dal 2017 il Quad ha quindi progressivamente incrementato le proprie attività, soprattutto in termini di cooperazione ed esercitazioni militari congiunte, fornendo nuova linfa all’inasprimento del confronto globale Usa-Cina che proprio nel Sud-Est asiatico trova uno dei due principali suoi epicentri.

Il nuovo corso del Quad, trae ispirazione dalla strategia di Hillary Clinton dell’ “Indo-Pacifico libero e aperto” e costituisce un progetto di contenimento della Cina in risposta alle “Vie della seta”, non casualmente definito dall’ex funzionario del Dipartimento di stato Usa, Morton Abramowitz, come “una mossa anti-cinese”5.

Strategia di accerchiamento che ha spinto Pechino alle contromisure geopolitiche come il rafforzamento e l’ampliamento dello Sco, l’Organizzazione per la Cooperazione di Shangai. Quest’ultimo, già creato nel 2001 da Cina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan, in risposta registra, infatti, l’ingresso di India e Pakistan nel 2017 e dell’Iran nel luglio 2023.

Gli alleati strategici di Washington nell’area aumentano le spese militari

Nella dinamicità dello scenario appena tratteggiato, sta acquisendo nuovo status geopolitico il Giappone. Secondo il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, l’ex potenza imperiale rappresenta infatti l’architrave del disegno strategico Usa nella regione. Tokyo ha ormai abbandonato la sua tradizionale politica non interventista e non militarista, sancita dall’articolo 9 della sua Costituzione6, tant’è che, senza essere stato modificato, il governo nipponico ha recentemente intrapreso una nuova corsa al riarmo in conseguenza della discontinuità sancita dalla “Nuova strategia di sicurezza nazionale”. Pubblicata nel 2022, quest’ultima, “Definisce piani ambiziosi per aumentare la capacità militare del Paese nel prossimo decennio in risposta alle crescenti minacce percepite da Cina, Corea del Nord e Russia”. In sostanza si tratta di una mutazione genetica della tradizionale postura pacifista imposta al Paese dagli Stati Uniti dopo la sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale7 che il ricercatore del Sipri, Xiao Liang, ha così puntualizzato: “Il Giappone sta attraversando un profondo cambiamento nella sua politica militare. Le restrizioni imposte al Giappone nel dopoguerra alle sue spese militari e alle sue capacità militari sembrano allentarsi”.

Un cambiamento di rotta pilotato da Washington il quale, accertata l’affidabilità dell’alleato, ha deciso per il suo riarmo8 in funzione del contenimento cinese, elevandolo ad asse portante della struttura militare erta ai bordi del mar Cinese Orientale, l’altro principale epicentro di instabilità nello scontro Usa-Cina.

L’analisi dell’andamento delle spese militari di Tokyo effettuate dal Sipri (tabella 1) confermano che il capovolgimento della sua politica militare ha origini molto recenti: al cospetto di un aumento nell’ultimo decennio del “solo” 18%, buona parte si è verificato nel 2022 quando l’incremento è risultato del 5,6%. Lo scorso anno, le uscite militari di Tokyo sono così salite a 46 miliardi di $, pari all’1,1% del Pil.

L’altro tradizionale alleato di Washington nella macroregione, la Corea del Sud, che ospita 8 basi militari statunitensi dalla guerra di Corea (1950-53), risulta, al pari del suo omologo del Nord, una delle zone più militarizzate del pianeta, in considerazione del passaggio della frattura geopolitica in questione lungo il 38° parallelo, la linea di armistizio sulla quale si concluse all’epoca il conflitto. Rappresentando la penisola coreana, l’unico tratto nel quale la linea di faglia scorre su territorio continentale, vi è stata creata una fascia smilitarizzata lunga 250 km e larga 4 km al fine di ammortizzare le tensioni fra le due zolle9 (carta 1). Nonostante la massiccia militarizzazione del territorio già in essere, nel decennio 2013-22, Seul ha aumentato le spese militari di ben il 37% attestandosi al nono posto nella graduatoria mondiale subito davanti al Giappone, con un esborso di 46,4 miliardi di $ nel 2022, pari al 2,7% del Pil.

Carta 1: la situazione militare nella penisola di Corea con la fascia smilitarizzata di separazione

Taiwan divenuto principale teatro di scontro fra Usa e Cina ad inizio agosto del 2022, dopo la visita della Speaker della Camera statunitense Nancy Pelosi che ha scatenato la reazione di Pechino, ha anch’essa intrapreso la strada del riarmo già alla fine dello stesso mese quando il governo ha apportato una proposta di revisione al rialzo del budget militare per l’anno 2023 di ben il 13,9%, stanziando fondi anche per l’acquisto di nuovi caccia. La spesa militare di Taiwan dovrebbe quindi salire nel 2023 a 19,4 miliardi $, portando il Paese nella poco edificante Top20 mondiale, a ridosso della Spagna (grafico 1). Le spese militari rappresenteranno un crescente fardello per le casse pubbliche di Taipei visto che, secondo le previsioni, arriveranno ad assorbire ben il 14,6% del budget statale dell’anno in corso10.

Cifre più da economia di guerra che da tempi di distensione.

Grafico 1: previsioni di spesa militare nel 2023

A rendere più complicata la situazione nello stretto di Taiwan nell’ambito dello scontro fra la Repubblica Popolare e la Repubblica di Cina, risulta la delicata posizione geostrategica di alcuni arcipelaghi di Taipei localizzati in prossimità della costa continentale. In particolare, si tratta principalmente degli arcipelaghi Kinmen (Quemoy) e Matsu che trovandosi, il primo a 2 soli km di fronte alla metropoli cinese di Xiamen, nella provincia di Fujian, e l’altro, in posizione più settentrionale a 19 km dalle coste della stessa provincia cinese, potrebbero costituire elemento di criticità per entrambi i Paesi, in caso di ulteriore inasprimento della tensione (carta 2).

Carta 2: gli arcipelaghi taiwanesi a ridosso delle coste della Repubblica Popolare

Per la Cina, appurata l’estrema vicinanza alle proprie coste, rappresenterebbero una spina nel fianco, dall’altro per Taiwan risulterebbero difficilmente difendibili in caso di un ipotetico attacco. Soprattutto l’arcipelago Matsu, essendo dotato di un sito missilistico contrariamente al più popoloso Kinmen, secondo il ministero della difesa di Taipei costituisce uno dei primissimi obiettivi sensibili. Si tratta di foschi ma tutto sommato improbabili scenari che infatti non turbano la vita e i pensieri degli abitanti dei due arcipelaghi, i quali mantengono buone relazioni con la Repubblica Popolare: “La popolazione di Matsu si è sempre sentita appartenente a una sola famiglia, quella cinese”11. Una convinzione abbastanza diffusa fra gli abitanti di Matsu anche in considerazione del fatto che lo stesso Arcipelago fa parte della contea di Lienchiang, il cui territorio è diviso fra la parte amministrata dalle Matsu, quindi sotto Taipei, e una parte sotto il controllo della provincia di Fujian.

Il consolidamento del potere dell’Anglosfera tramite l’Aukus

L’altra alleanza militare, l’Aukus, lanciata da Washington il 15 settembre 2021 ha caratteristiche imperialistiche più marcate, appurato che raccoglie 3 dei Five eyes12 anglofoni, nell’ordine: Australia, unico presente geograficamente nella macroregione, Regno Unito e Stati Uniti.

Il programma dell’Aukus è incentrato sull’ammodernamento della flotta australiana di sottomarini con mezzi strategici a propulsione nucleare e rientra nel quadro di rafforzamento delle alleanze in funzione anticinese, per il mantenimento dell’ordine internazionale a guida statunitense (carta 3).

Carta 3: la dotazione di sottomarini da parte dei tre Paesi Aukus e della Cina

In sostanza si tratta di una strategia per fornire a Canberra sottomarini di progettazione statunitense, affinché l’Australia possa ampliare la profondità strategica della propria potenza navale13. L’annuncio della costituzione dell’Aukus è stato accompagnato da un clamoroso dietrofront dell’Australia che, pur avendo già sottoscritto contratti di fornitura di sommergibili a propulsione diesel-elettrico con la Francia stimati fra 40 e 55 miliardi di euro, non ha esitato a rinunciarvi a favore dei più potenti e tecnologicamente avanzati statunitensi. Mossa spregiudicata che ha indispettito non poco Parigi al punto di imbastirvi un caso diplomatico14, richiamando pro tempore gli ambasciatori a Washington e Canberra per consultazioni15 (immagine 1).

Immagine 1: la nascita dell’Aukus in funzione anticinese con risentimento francese e dell’Ue

La politica di riarmo dell’Australia, in linea con gli altri Paesi dell’area, risulta tuttavia aver origini precedenti rispetto al varo dell’Aukus, appurato che nel decennio 2013-22 l’incremento delle spese militari è risultato il terzo più elevato nella Top15 mondiale col +47%, a una corta incollatura da un altro Five eyes, il Canada (+49%), e a qualche lunghezza di distanza dalla Cina che detiene il triste primato con +63%, al netto del particolare caso dell’Ucraina (+1.661%) da un decennio in fase di massiccio potenziamento militare (tabella 1).

Trovandosi i contratti dei sottomarini nucleari statunitensi ancora in fase progettuale, le spese militari di Canberra lo scorso anno hanno registrato solo un modesto incremento dello 0,3%, con scarsa incidenza sul deciso trend di crescita decennale che ha portato nel 2022 le uscite a 32,3 miliardi di $, facendo attestare il Paese al 13° posto della graduatoria mondiale, davanti al Canada con 26,9 miliardi di $.

L’Australia alla luce del riarmo in corso, sottomarini nucleari compresi, e delle potenzialità di proiezione militare che scaturiscono dall’Aukus, sta acquisendo un ruolo geopolitico-militare di crescente importanza sia nello scacchiere Asia-Pacifico, sia su scala mondiale. A livello continentale, invece, l’Australia gode del tradizionale status di potenza egemone, appurato che nel 2022 da sola ha rappresentato il 91,5% delle spese militari totali dell’Oceania (35,2 miliardi di $).

L’India fedele alla politica di non allineamento

Ampliando lo sguardo su tutto lo scacchiere Asia-Pacifico, la partecipazione dell’India al Patto di Sicurezza Quadripartito, il Quad, ha determinato l’affermazione del concetto geostrategico, nato in seno all’Anglosfera, di Indo-Pacifico come area di propria influenza geopolitica. Progetto riguardante nello specifico l’ampliamento della fascia statunitense di contenimento dell’espansione cinese dal Giappone fino all’Oceano indiano, passando per l’Australia (carta 3). Una strategia di accerchiamento che ha indotto Pechino a dotarsi di infrastrutture di trasporto terrestri per raggiungere i porti nell’Oceano Indiano a occidente della penisola indiana: come il “corridoio Cina-Pakistan”16 che dallo Xinjang raggiunge Islamabad e trova conclusione nello strategico terminale di Gwadar sul Mar Arabico, in Pakistan. Paese quest’ultimo con il quale Pechino va consolidando alleanza e relazioni economiche.

L’India è, tuttavia, riluttante a sposare la linea dura del contenimento cinese, attuata da Washington e alleati17, e, fedele alla propria tradizione di Paese “non allineato”, non intende deteriorare, nonostante vari fronti di attrito e di scontro, i rapporti con Pechino. Il governo nazionalista indù di Narendra Modi seppur interessato a cooperare con i Paesi occidentali su tecnologia, armamenti e mantenimento dello status-quo nell’Indo-Pacifico, non sembra intenzionato ad elevare il livello dello scontro con la Cina in quanto New Delhi, nell’attuale scenario geopolitico in fase di trasformazione, è riuscita a conseguire una rendita di posizione internazionale che le consente di avere mano libera per tessere la tela su più fronti.

Il ruolo di battitore libero ritagliatosi dall’India risulta particolarmente propizio per i vantaggi economici che sta riuscendo a ricavarne. Fra le varie rileviamo come in base ai calcoli effettuati dall’agenzia russa Ria Novosti rielaborando i dati ufficiali Eurostat, nei primi 9 mesi del 2023 New Delhi sarebbe diventata il secondo fornitore di prodotti petroliferi raffinati all’Unione Europea, dietro solo all’Arabia Saudita18. L’aspetto singolare, oltre che beffardo, è rappresentato dal fatto che il 40% del petrolio raffinato dall’India e venduto all’Ue proviene dalla Russia19, con buona pace delle sanzioni e delle sue ricadute negative sui committenti europei.

La contemporanea adesione dell’India all’Organizzazione della Cooperazione di Shangai (Sco) e al Quad, solo ad un approccio superficiale può essere definito come semplice doppiogiochismo. Ad una analisi più approfondita, anche sulla scorta del sostegno all’allargamento dei Brics ad altri 6 Paesi all’ultimo vertice in Sud-Africa e dell’incremento delle relazioni commerciali con la Russia dopo il febbraio 202220, emerge infatti che New Delhi sta implementando una politica di potenza autonoma tesa ad accrescere il proprio status internazionale non solo dal punto di vista economico, ma anche militare e geopolitico. Inoltre, ponendosi insieme alla Cina a guida del Sud globale, tali potenze emergenti, di concerto con Russia e Brasile, tramite l’allargamento dei Brics ambiscono alla realizzazione di un ordine internazionale multipolare e al superamento della struttura economico-finanziaria incentrata sul dollaro sancita a Bretton Woods nel 1944-45.

La storica ostilità di New Delhi con il Pakistan, entrambi dotati di ordigni nucleari, ha da tempo comportato un aumento delle spese militari, contribuendo alla scalata dell’India al quarto posto nella graduatoria mondiale dietro a Usa, Cina e Russia. Nel 2022 le uscite indiane per la difesa sono ammontate a 81,4 miliardi di $, pari al 2,4% del Pil, quando erano solo 14,7 miliardi di $ nel 200221, nel cui contesto, il corposo aumento del 6% rispetto all’anno precedente va ricondotto ad una accelerazione nella politica di perseguimento dello status di potenza militare di livello mondiale.

Conclusioni

Il clima da nuova “Guerra fredda” che sta imperversando a livello internazionale, col suo progressivo carico di tensioni e scontri, sta inevitabilmente facendo da traino all’aumento tendenziale delle spese militari mondiali, i cui picchi vengono registrati dal Sipri proprio nei Paesi ai margini delle due principali faglie geopolitico-militari (tabella 2): quella nell’Est Europa fra Usa-Nato e Russia, deflagrata in conflitto militare, e l’altra ai bordi del continente asiatico fra Usa e suoi vari alleati, da un lato, e Cina e, secondariamente, Corea del Nord e Russia, dall’altro.

Nello scontro in atto fra il tenace tentativo degli Stati Uniti di mantenere il potere geopolitico unilaterale mondiale e le potenze emergenti che da parte loro hanno iniziato a realizzare un nuovo ordine internazionale multipolare, l’Occidente globale a guida statunitense continua a mantenere ancora nettamente, seppur in traiettoria declinante, il primato mondiale in campo militare.

Nel complesso, i Paesi della Nato nel 2022 hanno, infatti, totalizzato ben 1.232 miliardi di $ di spese militari, pari al 55,1% del totale mondiale, con un aumento dello 0,9% rispetto all’anno precedente. Di gran lunga in testa alla graduatoria mondiale sono saldamente attestati gli Stati Uniti, (tabella 1) con una spesa di ben 887 miliardi di $, pari al 39% delle spese mondiali, seguiti dai suoi principali partner europei tutti insediati nella Top15: il Regno Unito 6° con 68,5 miliardi, la Germania, anch’essa sulla via del riarmo con +33% nell’ultimo decennio, in settima posizione con 55,8 miliardi, seguite dalla Francia al 8° posto con 53,6 miliardi, dall’Italia al 12° con 33,5 miliardi di dollari e dal Canada al 14°.

Al fine di quantificare l’entità reale della potenza militare dell’Occidente globale occorre aggiungere le spese degli altri principali alleati statunitensi nei vari scenari regionali: Arabia Saudita 5° posto con 75 miliardi di $, Corea del Sud al 9° con 46,4, Giappone al 10° con 46,0, Australia al 13° (32,3) e Israele al 15° (23,2). Conseguentemente, considerando anche questi Paesi, la spesa complessiva della cosiddetta “Nato globale” sale a 1.455 miliardi di $, pari al 69,9% del totale mondiale.

La scelta strategica di Washington, teorizzata nei vari documenti annuali dell’Agenzia di Sicurezza Nazionale (Nsa), di perseguire la strada del contenimento di Russia e Cina, principali due Potenze Emergenti, tramite l’opzione militarista sta aumentando le tensioni internazionali e alimentando focolai di scontro e addirittura di guerra, come in Ucraina.

Il conseguente incremento irrefrenabile delle spese militari a livello globale pari a +19% nell’ultimo decennio (tabella 2) risulta da un lato foriero di venti di guerra e dall’altro finisce inevitabilmente per impattare sui bilanci statali riflettendosi in tagli alle spese sanitarie, all’istruzione e all’assistenza sociale, nonché agli investimenti produttivi.

Tabella 2: ripartizione della spesa militare mondiale espressa in miliardi di $ per continenti e macroregioni terrestri e variazioni 2021-22 e 2013-22. Fonte: Sipri 2023

| Ripartizione della spesa militare per continenti e macroregioni | ||||

| Continenti e macroregioni | Spesa militare 2022 | % incremento 2021-2022 | % incremento 2013-2022 | % di spesa mondiale |

| Totale mondiale | 2.240 | 3,7 | 19 | 100 |

| Africa | 39,4 | -5,3 | -6,4 | 1,8 |

| Africa Settentrionale | 19,1 | -3,2 | 11 | 0,9 |

| Africa Sub-sahariana | 20,3 | -7,3 | -18 | 0,9 |

| Americhe | 961 | 0,3 | 3,5 | 43 |

| America Settentrionale | 904 | 0,7 | 3,7 | 40 |

| America Centrale | 11,2 | -6,2 | 38 | 0,5 |

| America Meridionale | 46,1 | -6,1 | -5,4 | 2,1 |

| Asia e Oceania | 575 | 2,7 | 47 | 26 |

| Asia Centrale | 1,4 | -29 | -20 | 0,1 |

| Asia Orientale | 397 | 3,5 | 50 | 18 |

| Asia Sud-Orientale | 43,1 | -4,0 | 13 | 1,9 |

| Asia Meridionale | 98,3 | 4,0 | 46 | 4,4 |

| Oceania | 35,3 | 0,5 | 48 | 1,6 |

| Europa | 480 | 13 | 38 | 21 |

| Europa Centro-Occiden | 345 | 3,6 | 30 | 15 |

| Europa Orientale | 135 | 58 | 72 | 6 |

| Medio Oriente | 184 | 3,2 | -1,5 | 8,2 |

Il tutto, amplificato dal sensibile rallentamento delle economie europee causato dall’adozione delle sanzioni alla Russia e dai suoi nefasti effetti collaterali, quali aumento delle quotazioni delle materie prime, fiammata inflazionistica e rialzo dei tassi22.

L’aspetto maggiormente inquietante a nostro avviso, tuttavia, risulta rappresentato dal fatto che i governi, in linea con i principi dell’economia di guerra, stanno affrontando i problemi di bilancio tagliando la spesa sociale e gli investimenti, invece di diminuire i budget per la difesa.

Una politica scellerata che sta avendo pesanti ripercussioni sia nel ciclo economico che nelle condizioni sociali, già gravemente deterioratesi negli ultimi decenni di dominio del dogma neoliberista. Fase storica contrassegnata da crisi economiche cicliche dalle quali la ristrutturazione capitalistica in atto cerca di uscire rilanciando la finanziarizzazione, i conflitti e l’economia di guerra.

Come interrompere la spirale liberismo – spese militari – guerre rappresenta l’ineludibile questione che tutti noi dovremmo affrontare.

Andrea Vento – 10 dicembre 2023 – Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati

NOTE:

1 L’aumento delle tensioni e delle spese militari nello scacchiere Asia-Pacifico

2 Indo-Pacifico: termine geografico reso noto dallo studioso tedesco di geopolitica Karl Hushofer che lo utilizzò in molte sue opere negli anni ’20 e ’30 del secolo scorso. A partire dal 2010 è stato sempre più frequentemente utilizzato, a partire dagli Stati Uniti, nelle analisi geopolitiche. Viene ipotizzato che la sua accezione geopolitica potrebbe condurre ad una ridefinizione geostrategica delle macroregioni terrestri, in quanto la sua adozione e diffusione risulta correlata all’istituzione del “Dialogo quadrilaterale di sicurezza” (Quad), un’alleanza informale tra Stati Uniti, Giappone, Australia e India, il quale, oltre ad ampliarsi fino all’oceano indiano, offre una visione geopolitica diversa rispetto al concetto di Asia-Pacifico. In sostanza il Quad consiste in un’ampia cintura di contenimento intorno alla Cina che attraversa parzialmente i due oceani in questione

3 Frank Ching, Asian Arc of Democracy su The Korea Times 224 febbraio 2008

4 Asean, l’Associazione delle Nazioni del Sud Est Asiatico è stata fondata l’8 agosto 1967 a Bangkok, Thailandia, con la firma della Dichiarazione ASEAN (Dichiarazione di Bangkok) da parte dei Padri Fondatori dell’ASEAN: Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore e Thailandia. Il Brunei Darussalam è entrato a far parte dell’ASEAN il 7 gennaio 1984, seguito dal Vietnam il 28 luglio 1995, dal Laos e dal Myanmar il 23 luglio 1997 e dalla Cambogia il 30 aprile 1999, formando quelli che oggi sono i dieci Stati membri dell’ASEAN. https://asean.org/about-asean

5 https://it.wikipedia.org/wiki/Dialogo_quadrilaterale_di_sicurezza#cite_note-Ching-17

6Art. 9. – Aspirando sinceramente ad una pace internazionale fondata sulla giustizia e sull’ordine, il popolo giapponese rinunzia per sempre alla guerra, quale diritto sovrano della Nazione, ed alla minaccia o all’uso della forza, quale mezzo per risolvere le controversie internazionali.

7 https://www.ilsole24ore.com/art/giappone-addio-pacifismo-tokyo-accelera-corsa-riarmo-AEXje4eB

8 https://www.analisidifesa.it/2022/07/il-giappone-gonfia-le-spese-militari-al-2-per-cento-del-pil-in-5-anni/

9 https://lospiegone.com/2017/03/13/usa-corea-del-sud-tra-propaganda-e-realta/

10 https://www.agi.it/estero/news/2022-08-25/taiwan-aumento-record-spesa-militare-17851034/#:~:text=AGI%20%2D%20Taiwan%20intende%20aumentare%20il,%2C4%20miliardi%20di%20dollari).

11 https://www.internazionale.it/reportage/lorenzo-lamperti/2022/04/24/isole-matsu-cina-taiwan

12 Five Eyes in inglese, acronimo: FVEY. I Cinque Occhi è un’alleanza di sorveglianza che comprende Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti . Questi paesi fanno parte dell’accordo UKUSA, un trattato di cooperazione congiunta in materia di intelligence dei segnali

13 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/aukus-e-la-corsa-al-riarmo-sottomarino-nellindo-pacifico-132662

14 https://it.insideover.com/difesa/lalleanza-del-pacifico-che-fa-infuriare-la-francia.html

15 https://www.ilsole24ore.com/art/la-francia-richiama-due-ambasciatori-AERdbbj

16 https://www.limesonline.com/corridoio-cina-pakistan/96725

17 https://www.geopolitica.info/india-politica-estera-usa/

18 Tra gennaio e settembre di quest’anno l’UE ha importato 7,9 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi raffinati dall’India, una cifra più che doppia rispetto all’anno precedente e tripla rispetto al 2021. Secondo il rapporto, il volume di prodotti petroliferi raffinati di quest’anno ha catapultato l’India dal sesto posto del 2022 al primo posto del 2023, con Francia, Paesi Bassi e Italia come tre maggiori importatori, seguiti da Croazia, Lettonia, Romania e Germania.

19 La Russia è il secondo esportatore nella UE di prodotti petroliferi, attraverso l’India (scenarieconomici.it)

20 Secondo un rapporto della BBC, le importazioni di petrolio dell’India sono aumentate di dieci volte, raggiungendo i 2,2 milioni di barili al giorno in aprile rispetto alla media pre-invasione di 0,2 milioni di barili al giorno.

21 https://it.tradingeconomics.com/india/military-expenditure

22 Economia di guerra oggi, parte VII. Ormai il re è nudo. Bce: la recessione resta uno scenario possibile

L’aumento delle tensioni e delle spese militari nello scacchiere Asia-Pacifico (Economia di guerra – Parte VI°)

di Andrea Vento

Lo scacchiere Asia-Pacifico, comprendente, al netto del Medio Oriente, Asia ed Oceania, a causa delle crescenti tensioni geopolitiche in atto da ormai un decennio, è divenuta da alcuni anni la seconda macroregione/continente terrestre per spese militari raggiungendo, nel 2022, i 575 miliardi di $, dietro solo al Nord America, primo con 904 miliardi, nel cui contesto gli Stati Uniti coprono ben il 98% del totale. La poco confortante corsa al riarmo dell’area Asia-Pacifico è testimoniata dai dati del Sipri (tabella 1) i quali evidenziano il più cospicuo aumento delle spese militari nel decennio 2013-22 fra le macroregioni terrestri, ben il 48%, con l’Europa seconda al 38%, non causalmente l’altro principale teatro di scontro degli Stati Uniti per il mantenimento della sua declinante egemonia mondiale unilaterale (carta 1).

Tabella 1: ripartizione della spesa militare mondiale espressa in miliardi di $ per continenti e macroregioni terrestri e variazioni 2021-22 e 2013-22. Fonte: Sipri 2023

| Ripartizione della spesa militare per continenti e macroregioni | ||||

| Continenti e macroregioni | Spesa militare 2022 | % incremento 2021-2022 | % incremento 2013-2022 | % di spesa mondiale |

| Totale mondiale | 2.240 | 3,7 | 19 | 100 |

| Africa | 39,4 | -5,3 | -6,4 | 1,8 |

| Africa Settentrionale | 19,1 | -3,2 | 11 | O,9 |

| Africa Sub-sahariana | 20,3 | -7,3 | -18 | 0,9 |

| Americhe | 961 | 0,3 | 3,5 | 43 |

| America Settentrionale | 904 | 0,7 | 3,7 | 40 |

| America Centrale | 11,2 | -6,2 | 38 | 0,5 |

| America Meridionale | 46,1 | -6,1 | -5,4 | 2,1 |

| Asia e Oceania | 575 | 2,7 | 47 | 26 |

| Asia Centrale | 1,4 | -29 | -20 | 0,1 |

| Asia Orientale | 397 | 3,5 | 50 | 18 |

| Asia Sud-Orientale | 43,1 | -4,0 | 13 | 1,9 |

| Asia Meridionale | 98,3 | 4,0 | 46 | 4,4 |

| Oceania | 35,3 | 0,5 | 48 | 1,6 |

| Europa | 480 | 13 | 38 | 21 |

| Europa Centro-Occiden | 345 | 3,6 | 30 | 15 |

| Europa Orientale | 135 | 58 | 72 | 6 |

| Medio Oriente | 184 | 3,2 | -1,5 | 8,2 |

Carta 1: lo scenario europeo e quello dell’indo-Pacifico teatri di scontro mondiali

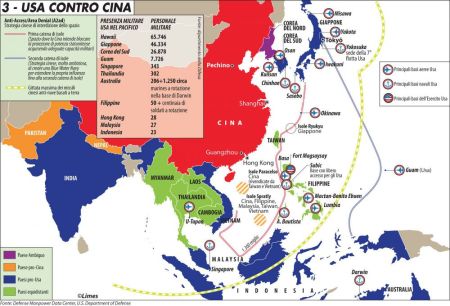

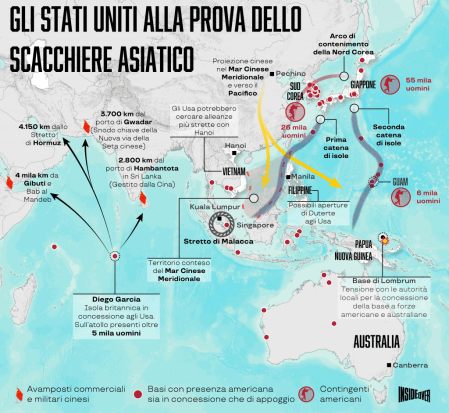

Le “due catene di isole” statunitensi presidiano la faglia geopolitica dell’Estremo oriente

La specificità della macroregione che in ambienti statunitensi viene definita Indo-Pacifico, è determinata dalla profonda frattura geopolitica che scorre ai bordi del mar Cinese Orientale e di quello Meridionale separando, in Estremo Oriente, la zona d’influenza cinese da quella statunitense, con quest’ultima che si articola in due linee fortificate tramite una fitta rete di basi militari, distanti mediamente dai 1.000 ai 2.000 km e all’incirca con lo stesso andamento nord-sud (carta 2 e 3).

La “prima catena di isole” come viene definita la linea più ravvicinata al continente, attraversa l’arcipelago giapponese passando per lo strategico avamposto militare di Okinawa, scorre sul confine tra le due Coree, lambisce Taiwan da levante, per poi inglobare nella zolla statunitense Indonesia, Malesia e Vietnam, delimitando entrambi i mari prospicienti le coste cinese.

L’altra linea fortificata, la “seconda catena di isole”, origina anch’essa dal Giappone nei pressi di Tokyo, raggiunge l’isola di Guam, fondamentale roccaforte Usa dotata di numerose basi navali e aree1, e termina nell’estremità nord-occidentale della Nuova Guinea, in territorio indonesiano.

La doppia linea fortificata creata dagli Stati Uniti in collaborazione con i suoi alleati regionali, ha creato una superiorità marittima su una vasta area, corrispondente al mar cinese meridionale, sulla quale Washington fino a pochi or sono esercitava un sostanziale controllo della navigazione (carta 2 e 3).

Carta 2: la carta geopolitica dell’Indo-Pacifico con basi militari Usa. Fonte: Limes

La strategia espansionistica di Pechino nel mar Cinese Meridionale

La Repubblica Popolare, con l’acuirsi delle tensioni, ha percepito la superiorità del potere marittimo statunitense come un crescente pericolo sia militare, anche alla luce delle alleanze militari strette da Washington nell’area, sia per la sicurezza della navigazione mercantile nel mar Cinese Meridionale, che ha come rotta ineludibile verso Occidente lo stretto di Malacca, un passaggio di particolare fragilità geopolitica per l’arteria commerciale dell’economia cinese, in quanto controllato da Washington tramite una base navale a Singapore (carta 2 e 3).

In considerazione di ciò, a Pechino sussiste il non infondato timore che in caso di uno scontro con gli Stati Uniti, questi ultimi si troverebbero nelle condizioni di imporre un blocco navale nello stretto di Malacca e di interrompere gli approvvigionamenti di materie prime e i flussi commerciali in uscita creando in tal modo gravi problemi all’economia cinese. Pertanto, per la Cina il controllo dei due mari prospicienti le sue coste costituisce un elemento imprescindibile, sia in chiave economica, che di sicurezza nazionale, oltre ad un forte valore simbolico per un Paese che ambisce ad un ruolo geopolitico proporzionale alla levatura economica.

Carta 3: Mar cinese orientale e meridionale e le due cinture insulari fortificate create dagli Usa in funzione anti Pechino. Autore: Alberto Bellotto

Il governo cinese, quindi, da alcuni ha anni iniziato a reclamare il controllo di circa l’80% del mar Cinese Meridionale e a presidiarlo tramite pattugliamenti aerei e navali. Vi ha, inoltre, costruito la base militare di Yulin nella propria isola meridionale di Hannan e avamposti militari su isole artificiali negli arcipelaghi Paracel e Spratly, tutt’oggi oggetto di contenzioso con vari Stati rivieraschi, soprattutto il Vietnam (carta 4). Il mar Cinese Meridionale è divenuto, ormai da alcuni anni, una delicata area geostrategica di scontro, anche per la presenza di risorse ittiche e ed energetiche, fra Cina e Vietnam, Filippine, Malesia, Brunei e, addirittura, Taiwan, tutti Paesi a vario titolo alleati di Washington, con alcuni che ospitano basi militari Usa sul proprio territorio2.

Per Pechino il quadrante in questione rappresenta un’area di tale vitale importanza da aver indotto il governo a varare un’apposita dottrina, l’Anti-access/area-denial (Ad/a2)3, che teorizza l’interdizione delle forze avversarie dall’area compresa tra le proprie coste e la parte centro-meridionale della “prima catena di isole”, dove sono localizzate numerose basi statunitensi.

Al contempo gli Stati Uniti hanno intensificato i pattugliamenti nel mar Cinese Meridionale4, le visite di importanti esponenti politici a Taiwan e le forniture di armi a Taipei5, progettato nuove basi e stretto nuove alleanze militari, facendo salire ulteriormente la tensione, soprattutto in merito allo status dell’isola che Pechino aspira a riunificare in qualità di sua 22esima provincia. Isola che, invece, gli Stati Uniti stanno riarmando nella prospettiva di impedirne il ritorno alla Cina e di trasformarla in un caposaldo fortificato, al pari della vicina Okinawa, della “prima catena di isole”. Conseguentemente alle tensioni, nell’area dell’indo-Pacifico sono sensibilmente aumentate anche le esercitazioni militari sia di singoli Stati, come quelle cinesi nei pressi di Taiwan, che congiunte fra Paesi che hanno convergenze di interessi nell’area, come Russia e Cina, da un lato, e Usa con Vietnam6 e Filippine7, dall’altro.

La pressione statunitense nel mar Cinese Orientale

A nord di Taiwan, la frattura geopolitico-militare, che fiancheggia il mar Cinese Orientale, attraversando l’arco delle isole minori giapponesi per poi raggiungere le quattro maggiori, rappresenta una struttura militare fortificata avversaria che sta creando problematiche ancor maggiori a Pechino, anche per la presenza di due stretti “alleati” degli Stati Uniti, come Giappone8 e Corea del Sud9 dove ha impiantato una fitta rete di basi militari, vi effettua esercitazioni congiunte e vi sta aumentando le forniture di armamenti10.

Tramite la disputa per le strategiche isole Diaoyu/Senkaku attualmente sotto controllo amministrativo di Tokyo, la Cina cerca di contendere al Giappone il controllo della porzione del mar Cinese Orientale (carta 4) a occidente delle suddette isole11. I rapporti di forza sfavorevoli a Pechino, anche per la vicinanza alle proprie coste della “prima catena di isole” in questo mare, lo hanno indotto a indirizzare la propria strategia verso il controllo del bacino marittimo del Sud-Est asiatico, principale rotta del commercio marittimo mondiale nonché base di espansione della sua potenza militare nella macroregione.

Carta 4: le rivendicazioni marittime e le dispute insulari cinesi

L’aumento delle spese militari alimentano i venti di guerra

L’area circostante la profonda faglia in questione rappresenta, insieme all’Europa Orientale, una dei due principali teatri di scontro a livello mondiale le cui crescenti tensioni hanno alimentato la politica di riarmo in tutti gli attori geopolitici regionali a partire dalla Cina. Pechino, infatti, registrando il 28° anno consecutivo di aumento delle spese, è salita a 292 miliardi nel 2022 con una crescita record del 63% nel decennio 2013-22.

Tuttavia, la Repubblica Popolare seppur secondo Paese per spese militari in valore assoluto a livello mondiale, evidenzia un rapporto delle stesse col Pil dell’1,6% inferiore a quello di Stati Uniti 3,5%, Russia 4,1% e India 2,6%, oltre ad altri importanti player mondiali, che le riserva la possibilità di espanderle ulteriormente senza gravare eccessivamente sulla ricchezza nazionale e sul bilancio statale (tab. 2).

Tabella 2: i primi 15 stati per spese militari nel 2022. Fonte Sipri 2023

| I primi 15 stati per spese militari nel 2022 | |||||

| Stato | Spesa militare in miliardi di $ | % di spesa globale | % incremento 2021-2022 | % incremento 2013-2022 | Spesa militare in % sul Pil |

| Stati Uniti | 887,0 | 39,0 | 0,7 | 2,7 | 3,5 |

| Cina | 292,0 | 13,0 | 4,2 | 63 | 1,6 |

| Russia | 86,4 | 3,9 | 9,2 | 15 | 4,1 |

| India | 81,4 | 3,6 | 6,0 | 4,7 | 2,4 |

| Arabia Saudita | 75,0 | 3,3 | 16,0 | -2,7 | 7,4 |

| Regno Unito | 68,5 | 3,1 | 3,7 | 9,7 | 2,2 |

| Germania | 55,8 | 2,5 | 2,3 | 33 | 1,4 |

| Francia | 53,6 | 2,4 | 0,6 | 15 | 1,9 |

| Corea del Sud | 46,4 | 2,1 | -2,5 | 37 | 2,7 |

| Giappone | 46,0 | 2,1 | 5,9 | 18 | 1,1 |

| Ucraina | 44,0 | 2,0 | 640 | 1.661 | 34,0 |

| Italia | 33,5 | 1,5 | -4,5 | 24 | 1,7 |

| Australia | 32,3 | 1,4 | 0,3 | 47 | 1,9 |

| Canada | 26,9 | 1,2 | 3,0 | 49 | 1,2 |

| Israele | 23,4 | 1,0 | -4,2 | 26 | 4,5 |

| Totale primi 15 | 1.842,0 | 82,0 | |||

| Restanti stati | 398,0 | 18,0 | |||

| Totale globale | 2.240,0 | 100,0 | 3,7 | 19 | 2,2 |

Anche in questo delicato scacchiere geopolitico, l’aumento delle tensioni legate alla politica statunitense di contenimento della, tutto sommato legittima, strategia di espansione dell’influenza cinese nei mari adiacenti le proprie coste, sta pericolosamente trainando al rialzo le spese militari degli attori regionali. L’Asia Orientale, rappresenta infatti la seconda macroregione terrestre ad aver registrato il più cospicuo aumento delle spese militari nel decenni 20013-2022, pari a +50%, solo dietro all’Europa dell’Est che detiene il poco invidiabile primato mondiale con +72% (tab. 1)

Una trama ormai tristemente famosa, e da noi recentemente analizzata nel saggio “Lo scontro strategico per l’egemonia globale sospinge l’aumento delle spese militari”12, che lascia intravedere lo stesso drammatico finale verificatosi nell’est europeo, una volta terminata la guerra in Ucraina. Tuttavia, a complicare ulteriormente i piani di Washington per il mantenimento dell’egemonia globale affrontando militarmente in modo separato prima con la Russia e, successivamente, con la Cina, è involontariamente intervenuta la guerra a Gaza, che col rischio di allargamento del conflitto ad altri attori regionali, ha costretto gli Stati Uniti a spostare corposi gruppi navali dotati di portaerei nel Mediterraneo Occidentale e nel golfo Persico. Al cospetto dell’esito non favorevole della guerra in Ucraina, il doversi impegnare militarmente su più fronti contemporaneamente, sia direttamente che indirettamente, potrebbe rivelarsi una situazione complessa anche per la superpotenza mondiale. Situazione della quale sono perfettamente consapevoli al Pentagono, la speranza è che lo siano altrettanto alla Casa Bianca.

Andrea Vento – 4 novembre 2023

Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati

NOTE:

1 L’isola di Guam fondamentale per la strategia degli Stati Uniti nell’Indo-Pacifico. https://nododigordio.org/breaking-news/lisola-di-guam-fondamentale-per-la-strategia-degli-stati-uniti-nellindo-pacifico/

2 https://www.analisidifesa.it/2022/11/nuove-basi-americane-nelle-filippine-in-equilibrio-tra-usa-e-cina/

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-access/area_denial#:~:text=Anti%2DAccess%2FArea%20Denial%20(,from%20entering%20an%20operational%20area.

4 https://www.agi.it/estero/news/2023-04-17/taiwan_nave_guerra_usa_nello_stretto_condanna_pechino-20998526/

5 https://www.atlanteguerre.it/armi-usa-a-taiwan-una-bomba-a-orologeria/

6 https://www.china-files.com/esercitazione-navale-congiunta-vietnam-usa-innervosisce-pechino/

7 https://www.china-files.com/al-via-la-piu-grande-esercitazione-tra-usa-e-filippine/

8 https://www.asianews.it/notizie-it/Con-uno-sguardo-alla-Cina,-Tokyo-si-unir%C3%A0-alle-esercitazioni-militari-di-Jakarta-e-Washington-56354.html

9 https://www.ilsole24ore.com/art/usa-corea-sud-riprendono-esercitazioni-militari-quattro-anni-AENWVhuB

10 https://www.ilsole24ore.com/art/corsa-riarmo-giappone-usa-nuova-commessa-militare-aerei-sorveglianza-AEV2me2C

11 https://it.wikipedia.org/wiki/Crisi_sino-giapponese_per_le_isole_Senkaku

12 https://cambiailmondo.org/2023/10/23/economia-di-guerra-parte-v-lo-scontro-strategico-per-legemonia-globale-sospinge-laumento-delle-spese-militari/

Le nuvole nere sull’ordine mondiale

di Vincenzo Comito

La tragedia in Israele e Gaza non deve far dimenticare le trasformazioni di più lungo periodo dell’ordine mondiale, guidate dall’evoluzione economica delle diverse aree del mondo. Facciamo il punto sui nuovi rapporti di forza nell’economia del pianeta.

La tragedia in Israele e Gaza, la guerra in Ucraina, il moltiplicarsi di conflitti “locali” hanno radici storiche e politiche profonde, specifiche a ciascuna area, ma si inseriscono in un quadro comune, segnato dalla crescente fragilità dell’ordine internazionale. Oggi si trovano quasi tutti d’accordo sull’idea che il mondo uscito dalla seconda guerra mondiale stia ora progressivamente svanendo, come intitolava ad esempio un recente articolo di “Le Monde” (Frachon, 2023). Il segretario generale della Nazioni Unite, Antonio Guterrez ha ribadito che “le strutture attuali di governance mondiale riflettono il mondo di ieri”. Ma ci sono idee piuttosto confuse su come esso si stia veramente trasformando e in che direzione si stia andando. E non manca chi cerca di frenare il movimento.

Certo, non siamo nella situazione in cui si è trovato a suo tempo Claudio Rutilio Namaziano, che, partito in nave da Roma per ritornare alla natia Gallia dopo un soggiorno nella capitale dell’Impero e facendo sosta ogni sera lungo il percorso in un porto diverso, assistette in tempo reale al crollo in pochi giorni del sistema imperiale, città per città (è il tema del suo poema De reditu suo, diventato di recente un film, De reditu, “Il ritorno”). Nel nostro caso il percorso appare invece lungo e tortuoso.

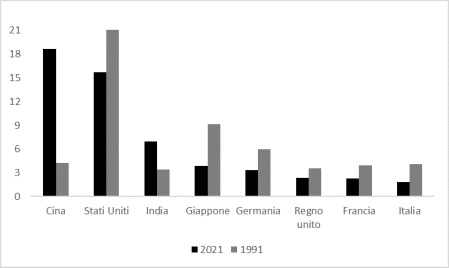

C’è un vasto accordo sul fatto che la potenza economica, finanziaria, tecnologica, militare degli Stati Uniti, sino a ieri paese di gran lunga dominante, si stia progressivamente riducendo rispetto al resto del mondo, anche se il dibattito è aperto su quanto forte sia tale riduzione e come si collochi oggi invece in termini di peso effettivo la potenza in ascesa, la Cina, rispetto a quello degli Stati Uniti.

Certo, per quanto riguarda le trasformazioni in atto alcuni dati appaiono impressionanti. Secondo i calcoli di IMF e Banca Mondiale, nel 2022 il pil cinese, calcolato con il criterio della parità dei poteri di acquisto, risultava ormai grosso modo pari al 19% di quello mondiale e quello degli Stati Uniti “solo” al 15%.

Anche in campo tecnologico studi recenti nostrano come la Cina tende a diventare più importante degli Stati Uniti, anche se essa presenta qualche debolezza su alcuni settori. Una ricerca australiana (Hurst, 2023), sponsorizzata anche dal dipartimento di Stato statunitense, indica in effetti che su 44 settori tecnologici esaminati nello studio la Cina ha oggi il primato su tutti gli altri paesi, compresi gli Stati Uniti, in ben 37 di essi, mentre questi ultimi continuano a guidare il resto del mondo soltanto nelle restanti 7 tecnologie. Nessuno degli altri paesi ha quindi il primo posto in qualche settore.

In particolare gli sviluppi in atto nel campo delle tecnologie relative alle energie rinnovabili, settore nel quale il dominio della Cina appare quasi incolmabile, mostrano la forza di tale trasformazione in atto.

Più in generale il mondo occidentale non appare più egemonico ed esso ha perduto e sta perdendo un numero crescente dei suoi monopoli. Ricordiamo, a questo proposito, che ormai i paesi in via di sviluppo controllano circa il 60% del pil mondiale e che nel 2030 i due terzi delle classi medie saranno in Asia. La partita, per molti versi, sembra ormai decisa.

Gli Stati Uniti cercano di resistere

Ma gli Stati Uniti non vogliono riconoscere le nuove realtà in atto. Graham Allison, professore ad Harvard, riassume perfettamente la situazione: “Gli americani sono scioccati dall’idea che la Cina non resti al posto che gli era stato a suo tempo assegnato in un ordine internazionale diretto dagli Stati Uniti” (Bulard, 2023).

Così, dopo le misure varate da Trump contro le merci asiatiche, con Biden l’ostilità è fortemente aumentata. Si è sviluppata un’offensiva economica, tecnologica, finanziaria, militare, politica, tout azimut, rivolta contro tutte le iniziative e le mosse di Pechino, cercando di coinvolgere quanto più paesi possibile in tutti i continenti e su tutte le questioni.

Una nuova isteria maccartista ha conquistato tutti gli strati della società e della politica Usa, se escludiamo alcune parti del sistema economico che hanno invece interesse a sviluppare i rapporti con il paese asiatico.

L’offensiva di Washington presumibilmente fallirà, almeno in gran parte, ma essa rischia di danneggiare intanto gravemente la relativa pace del mondo e lo sviluppo dei rapporti economici tra i vari paesi del mondo.

Verso un nuovo ordine multipolare?

Certamente Cina e Stati Uniti saranno i due massimi protagonisti della scena mondiale ancora almeno per un lungo periodo, con la stessa Cina che dovrebbe accrescere ancora il suo peso rispetto al rivale. Essi continueranno comunque insieme a condizionare gli sviluppi del mondo in maniera molto rilevante. Ma la rivalità tra i due paesi non sembra poter esaurire il quadro del nuovo ordine mondiale in via di formazione. Può darsi che si stia configurando un secolo cinese, come pensano alcuni, ma molti altri prevedono invece l’affermazione di un mondo pluralista, in cui, accanto ai due giganti economici, si affermino una serie di potenze intermedie che, cercando di tenere buoni rapporti con i due, tendano comunque ad affermare la propria autonomia.

Bisogna considerare che gli stessi cinesi auspicano da parte loro la costruzione di un mondo multipolare.

Qualcuno ha parlato a proposito di questi nuovi sviluppi di “età delle potenze intermedie”, sia nel senso di un loro peso economico e politico piuttosto consistente, che in quello di una posizione di mezzo tra le due grandi potenze. Invece di un menu di alleanze a prezzo fisso, in cui bisognava scegliere uno dei due campi, si potrebbe affermare un mondo con scelte à la carte (Russell, 2023), in cui magari i vari paesi tendano anche a giocare le due grandi potenze una contro l’altra, per ottenere il massimo dei vantaggi possibili. C’è chi, ad esempio lo storico Franco Cardini (Cardini, 2023), vede peraltro delinearsi un “multipolarismo imperfetto”, “confuso, slabbrato, pieno di labilità e di incognite”.

I rapporti Cina-Usa

Bisogna comunque a questo punto fare una disgressione. Da anni ormai gli Stati Uniti perseguono in ogni modo il tentativo di ridurre al massimo i rapporti economici con la Cina e stanno cercando anche di spingere i fedeli e mediocri esecutori che guidano Bruxelles a fare altrettanto. E certo qualche risultato è stato in questo senso raggiunto e qualcun altro potrebbe seguire. Ma bisogna d’altro canto considerare che tale politica di riconfigurazione delle catene di approvvigionamento è alla fine almeno in parte evitata dalla Cina attraverso una triangolazione di produzioni. Le imprese del paese asiatico, invece di esportare le loro merci direttamente in Usa, lo fanno attraverso paesi terzi; la dipendenza degli Stati Uniti dalla Cina rimane così intatta (The Economist, 2023) ed anzi le mosse di Biden spingono a più stretti legami tra la Cina e gli altri paesi esportatori, ottenendo così l’effetto opposto a quello desiderato. Mentre gli Stati Uniti non possono fare a meno di alcuni tipi di prodotti cinesi, ora la lotta al cambiamento climatico ha comunque bisogno del sostegno delle tecnologie e delle produzioni del paese asiatico.

Tutta la manovra di Biden produce d’altro canto dei costi più elevati per le imprese e per i consumatori, mentre l’industria cinese rappresenta oggi intorno al 30% di quella mondiale, qualcosa in più della situazione presente al momento in cui Trump ha lanciato la campagna anticinese, mentre, più in generale, l’industria mondiale si concentra sempre più nell’Asia del Sud-Est (Bezat, 2023).

Appare comunque abbastanza chiaro che la stessa Cina, viste anche le difficoltà con l’Occidente, tende a rafforzare fortemente i suoi rapporti economici con i paesi del Sud del mondo. Intanto il Fondo Monetario Internazionale mette in guardia contro una frammentazione geo-economica, una nuova spinta protezionista che potrebbe frenare lo sviluppo dell’economia mondiale (Bezat, 2023).

I paesi Arabi

Uno degli esempi possibili di come si possa configurare il nuovo ordine mondiale è rappresentato dagli sviluppi in atto nei paesi del Golfo (England, 2023).

In tale area ci sono due potenze principali, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, la prima il più importante esportatore di petrolio del mondo, la seconda il centro commerciale dominante. Per diversi decenni tale area è stata fortemente nell’orbita statunitense; gli Usa erano il garante della loro sicurezza, mentre i paesi arabi assicuravano ad essi delle forniture stabili e sicure di energia.

Ma oggi l’area rifiuta di accettare la domanda degli Stati Uniti di essere con loro o contro di loro (England, 2023). La Cina è oggi in effetti il principale cliente del petrolio del Golfo ed altri importanti partner sono anche l’India e la Turchia. Il commercio dell’Arabia Saudita con la Cina è altrettanto grande in valore quanto quello con gli Usa, la Gran Bretagna e l’UE messi insieme. Al di là del solo commercio, i paesi arabi, assetati di tecnologie, portano avanti importanti progetti nel campo della stessa energia, dell’IA, dell’auto, finanza, infrastrutture, ecc., mentre vengono avanti investimenti diretti reciproci. Con la Cina i paesi del Golfo hanno firmato un accordo di partnership strategica. Essi si sono poi ben guardati di condannare la Russia per la questione ucraina, paese con cui cooperano attraverso l’Opec+.

Non che i rapporti con gli Stati Uniti siano diventati ostili. Il paese continua ad essere il principale fornitore di armi e l’alleanza militare è mantenuta, mentre continuano ad essere molto rilevanti gli investimenti dei paesi del Golfo in Usa. Si potrebbe dire che la loro sicurezza riposa oggi con gli Usa, la politica energetica si fa con la Russia, mentre la prosperità economica è sempre più legata alla Cina e agli altri paesi asiatici (England, 2023). Essi alla fine sono per un mutamento nell’ordine mondiale e pensano che saranno uno dei poli principali del mondo multipolare emergente.

E gli altri paesi del Sud

Il caso dei paesi del Golfo può essere considerato per molti versi come abbastanza rappresentativo della posizione della gran parte degli altri paesi intermedi, dall’India, al blocco dei paesi dell’Asean, al Brasile, al Sud-Africa, all’Algeria, all’Argentina, alla Turchia, per citarne molti tra i principali, per molti versi alla stessa Germania, anche se quest’ultima rimane un caso particolare. Certo, ognuno di questi paesi ha più simpatie verso uno dei due raggruppamenti, chi verso la Cina/Russia, chi verso gli Stati Uniti, ma comunque essi si sforzano di tenere rapporti amichevoli con ambedue i fronti.

Un caso particolare è quello dell’India, piuttosto ostile alla Cina, ma amica contemporaneamente di Russia e Stati Uniti, comunque nello stesso tempo partecipe dei raggruppamenti dei Brics, a sostanziale guida cinese e alla Sco, a guida cinese e russa. Un altro caso ancora più particolare è quello della Germania, che, pur inserita nell’area atlantica, vede al suo interno manifestarsi una lotta tra quelli che vogliono mantenere stretti contatti economici con la Cina e gli atlantisti.

Da segnalare infine come la Russia, in relazione agli avvenimenti in Ucraina, stia velocemente spostando la sua collocazione economica dalla Europa all’Asia.

Il caso degli enti internazionali

Esaminiamo a questo punto la situazione e le prospettive di alcune strutture, pilastri della dominazione statunitense sul mondo, le istituzioni finanziarie e commerciali e il dollaro.

Dopo la fine della seconda guerra mondiale fu creata una serie di istituzioni che avrebbero dovuto contribuire a stabilizzare il nuovo ordine mondiale uscito dalla fine della guerra. Furono così creati il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e l’Organizzane per il Commercio Mondiale. Tali organismi risultarono presto essere governati in via quasi esclusiva dagli Stati Uniti, anche se l’Europa avrebbe avuto diritto, per graziosa concessione Usa, alla direzione del Fondo.

Tali organismi si trovano oggi in grande difficoltà e per diverse ragioni. Prendiamo in particolare il caso del Fondo Monetario Internazionale. Oggi molti paesi in via di sviluppo, dal Brasile alla Cina, contestano le sue operazioni, indicando che tali organismi sono operanti e sono organizzati per favorire l’Occidente ed anche al recente vertice dei Brics è stato chiesto una maggiore rappresentanza nell’organismo per i paesi in via di sviluppo. Lo stesso segretario generale dell’Onu ha chiesto una più grande peso dei paesi in via di sviluppo nelle organizzazioni internazionali. Lula ha poi espresso preoccupazione perchè a suo dire il Fondo asfissia le economie in difficoltà ponendo condizioni molto dure al loro salvataggio (Beattie, 2023).

In teoria è allo studio una revisione delle quote dei vari paesi. Considerando il suo peso economico, la Cina dovrebbe passare dall’attuale 6,4% di quote al 14,1%, mentre gli Stati Uniti dovrebbero scendere dal 17,4% al 14,8% (Beattie, 2023), perdendo anche il diritto di veto sulle decisioni dell’organismo. Ma questi ultimi sono ovviamente contrari a questo mutamento e la situazione appare bloccata. Intanto il Fondo, come la Banca Mondiale, avrebbero bisogno di molti più fondi per operare (la cooperazione dei paesi ricchi diminuisce mentre le necessità dei paesi del Sud aumentano; è stato così calcolato che la Banca Mondiale ha oggi una capacità di finanziamento cinque volte minore che negli anni sessanta del Novecento (Bouissou, 2023), all’aumento dei quali la Cina potrebbe collaborare in maniera sostanziale.

Con il blocco, i tre organismi stanno sempre più perdendo di rilevanza, mentre la Cina, i parte con altri paesi, sta potenziando dei meccanismi alternativi, che tendono a diventare più importanti di quelli citati. Ricordiamo che sono in piedi orami da dieci anni i meccanismi della BRI, che in tale periodo ha messo in opera investimenti per mille miliardi di dollari rivolti a 150 paesi. Ci sono poi gli organismi di finanziamento del commercio estero del paese asiatico, mentre ormai funziona quasi a pieno regime l’AIIB, rivolta all’Asia e si stanno potenziando le istituzioni bancarie dei Brics e dello Sco.

La dedollarizzazione

L’egemonia degli Stati Uniti sul resto del mondo riposa per una parte molto consistente sul controllo della moneta internazionale, il dollaro. La moneta Usa è di gran lunga la più usata per gli scambi commerciali, per le operazioni finanziari sui mercati, come infine moneta di riserva, portando ad un “esorbitante privilegio” per il paese, come ha detto qualcuno. In tale situazione, da una parte il paese si può permettere una politica di bilancio molto libera, dall’altra può condizionare e ricattare gli altri paesi del mondo.

Come è noto, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina gli Stati Uniti hanno reagito tra l’altro con il sequestro delle riserve in dollari della Russia; ma è anche noto che tale misura ha scosso in profondità i governi della gran parte dei paesi del Sud, che hanno cominciato a pensare che la stessa cosa avrebbe potuto succedere anche a loro in futuro.

Così negli scorsi mesi abbiamo assistito ad una serie di iniziative anche disordinate volte a ridurre il peso del dollaro nel regolamento delle transazioni commerciali tra i vari paesi. Il fenomeno più vistoso manifestatosi sino ad oggi è indubbiamente il passaggio dal regolamento della maggior parte delle transazioni della Russia dal dollaro allo yuan. C’è da dire che in generale le ipotesi della sostituzione del dollaro con lo yuan non sembra completamente fattibile, vista l’ostilità da parte di alcuni paesi, ma comunque il suo ruolo dovrebbe aumentare fortemente. Intanto va avanti il progetto dello yuan elettronico. I Brics stanno ora discutendo su quale meccanismo utilizzare per ancorarvi i loro scambi. Comunque l’abbandono del dollaro da parte dei paesi del Sud, che a chi scrive sembra ormai inevitabile, si potrà svolgere solo lentamente e con fatica, visto il radicamento profondo dell’attuale sistema e la resistenza occidentale a ogni cambiamento. Il dollaro conserverà peraltro ancora a lungo un ruolo importante.

Certo la soluzione migliore sarebbe quella di riformare il sistema monetario internazionale sulla base del meccanismo dei diritti speciali di prelievo, soluzione anch’essa osteggiata dagli Stati Uniti.

Conclusioni

Nel testo abbiamo cercato comunque di cogliere i movimenti essenziali delle trasformazioni in atto nell’assetto dell’ordine mondiale.

Tale trasformazione procede lentamente, almeno su alcuni fronti, ma apparentemente in maniera inesorabile. Forse non si tratta tanto di un passaggio del testimone dagli Stati Uniti alla Cina, come si era magari portati a pensare qualche tempo fa. Tale ipotesi si scontrerebbe da una parte con le evidenti riserve di una parte almeno dei paesi del Sud, ma anche con l’apparente scarso interesse della stessa Cina ad occupare tale ruolo, anche se essa non è da scartare del tutto. Questo non toglie che la Cina si avvii probabilmente ad essere la potenza economica più rilevante a livello economico e tecnologico e non impedisce il fatto che gli Usa conservino comunque una forza considerevole in diversi campi.

Naturalmente la storia ci ha abituato a sconvolgimenti anche repentini della situazione e le previsioni che possiamo fare sono comunque soggette a molta cautela.

Ci troviamo oggi comunque in una situazione nella quale, per riprendere un’idea di Gramsci, il vecchio ordine non ce la fa più e il nuovo stenta ancora ad emergere. Si può ricordare a questo proposito come la crisi del ‘29 sia stata anche provocata dal fatto che la Gran Bretagna non aveva più la forza per governare il mondo e gli Stati Uniti non erano ancora pienamente in grado di sostituirla. Viviamo degli anni di rilevanti disordini che potrebbero appunto essere originati dalla mancanza di un nuovo e chiaro ordine delle cose (Leonhardt, 2023).

In ogni caso, se andiamo verso un mondo pluralista, come sembra di poter intravedere, bisogna cercare di creare al più presto delle istituzioni adeguate per il suo governo. Tra l’altro, sarebbe necessario varare un nuovo sistema monetario inclusivo e mettersi d’accordo sul rinnovamento di Banca Mondiale, Fondo Monetario, Organizzazione per il Commercio. La maggiore difficoltà alla costruzione di tale sistema rimangono gli Stati Uniti.

Testi citati nell’articolo

-Beattie A., Why the «Global South» isn’t running the IMF, www.ft.com, 5 ottobre 2023

-Bezat J-M., Chine-Etats-Unis, l’impossible divorce, Le Monde, 29 agosto 2023

-Bouissou J., FMI et Banque mondiale : le Sud veut peser, Le Monde, 11 ottobre 2023

-Bulard M., Quand le Sud s’affirme, Le Monde diplomatique, ottobre 2023

-Cardini F., La deriva dell’Occidente, Laterza, Bari-Roma, 2023

-England A., « Bridges with everyone » : how Saudi Arabia and UAE are positioning themselves for power, www.ft.com, 23 agosto 2023

-Frachon A., Le monde post-1945 s’efface, Le Monde, 6 ottobre 2023

-Hurst D., China leading US in technology race in all but a few fields, thinktank finds, www.theguardian.com, 2 marzo 2023

-Leonhardt D., The global context of Hamas-Israel war, www.nytimes.com, 9 ottobre 2023

-Russell A., The à la carte world : our new geopolitical order, www.ft.com, 21 agosto 2023

–The Economist, Costly and dangerous, 12 agosto 2023

FONTE: https://sbilanciamoci.info/le-nuvole-nere-sullordine-mondiale/

La Cina pubblica libro bianco su proposte e azioni per costruire “una comunità globale dal futuro condiviso”

Il mondo intero dovrebbe leggere attentamente questo libro bianco della Cina: Editoriale del Global Times

Il 26 settembre, l’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato cinese ha pubblicato un libro bianco intitolato “Una comunità globale dal futuro condiviso: Proposte e azioni della Cina” (versione ENG – versione ITA). In occasione del decimo anniversario della proposta del Presidente Xi Jinping di costruire una comunità globale di futuro condiviso, la Cina ha presentato la base teorica, la pratica e lo sviluppo di una comunità globale di futuro condiviso, indicando la strada verso un futuro migliore per il mondo. Chiunque, sia che si tratti di Paesi in via di sviluppo che cercano di imparare dalla Cina, sia che si tratti di individui provenienti da Paesi occidentali interessati ad approfondire la conoscenza della Cina, troverà ispirazione in questo documento, a patto che lo affronti senza pregiudizi.

Nel 2013, il presidente Xi Jinping ha proposto l’idea di costruire una comunità globale dal futuro condiviso, sottolineando che tutti i Paesi dovrebbero dedicarsi alla pace globale e allo sviluppo comune. Negli ultimi 10 anni, il panorama internazionale ha subito rapidi cambiamenti. Il processo di globalizzazione ha affrontato cambiamenti, come il “disaccoppiamento” e gli approcci “cortile piccolo, recinto alto”, che contraddicono i tempi attuali. La rinascita del confronto tra blocchi e i segnali di una “nuova guerra fredda” hanno continuamente interrotto la cooperazione globale. Soprattutto negli ultimi anni, eventi inaspettati come il “cigno nero” e il “rinoceronte grigio” si sono verificati di frequente, portando a rapidi cambiamenti nelle situazioni che la maggior parte delle persone non aveva inizialmente previsto.

La società umana si trova ora di fronte a una “scelta di vita o di morte”: entrare in un circolo vizioso di continui scontri e divisioni o cercare un percorso di cooperazione e di vittoria, che permetta a più di 7 miliardi di persone di avere una vita migliore. Il mondo intero è alla ricerca di risposte. Questo conferma anche la natura estremamente preveggente e lungimirante del concetto di comunità globale del futuro condiviso.

Senza esagerare, si può dire che questo Libro bianco è un documento di portata storica e globale, proprio come il suo tema, che riguarda il destino dell’intera umanità. Sebbene sia stato proposto dalla Cina, non è un’esclusiva della Cina. Fornisce risposte coraggiose e profonde all’interrogativo sollevato da tempo sul futuro dell’umanità e rappresenta un bene pubblico globale di importanza critica che la Cina offre al mondo.

Il Libro bianco, con circa 22.000 parole, è relativamente conciso, considerato il suo peso. Il suo linguaggio è altamente condensato, preciso e vivace. Pur trattando argomenti profondi, è abbastanza leggibile e comprensibile. Raccomandiamo vivamente alle persone che hanno a cuore il destino dell’umanità, indipendentemente dalla loro nazionalità o etnia, di dedicare del tempo alla lettura del testo originale.

Chiediamo inoltre con forza ai Paesi occidentali, compresi gli Stati Uniti, di mettere da parte pregiudizi ed egoismi e di aprire le loro visioni. Dovremmo lavorare insieme nel quadro di una comunità globale dal futuro condiviso e cercare la prosperità e l’armonia comuni con tutti i Paesi. Che siano disposti o meno, il mondo ha bisogno di una nuova serie, o addirittura di più serie, di soluzioni.

In effetti, da quando la Cina ha proposto il concetto di comunità globale di futuro condiviso 10 anni fa, esso è stato incluso nelle risoluzioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per sei anni consecutivi, così come nelle risoluzioni o nelle dichiarazioni di meccanismi multilaterali come l’Organizzazione di Cooperazione di Shanghai e i BRICS. Ha ottenuto la comprensione e il sostegno della comunità internazionale, soprattutto dei Paesi in via di sviluppo. Tuttavia, ciò ha suscitato vigilanza, resistenza e persino ostruzione da parte dei Paesi sviluppati come gli Stati Uniti, che sono diventati il principale ostacolo alla costruzione della comunità globale del futuro condiviso.

In realtà, se le élite politiche occidentali sono disposte a mettere da parte la loro arroganza e ad ascoltare attentamente la voce della Cina, scopriranno che la proposta del concetto di comunità globale del futuro condiviso non intende sfidare o competere con l’Occidente. Questa “comunità” include anche la partecipazione e la cooperazione dei Paesi occidentali sviluppati. Indipendentemente dalle dimensioni o dalla ricchezza di un Paese, nessun Paese o individuo è escluso. La visione che promuove per un mondo migliore include anche il benessere dei cittadini dei Paesi occidentali. Pertanto, sia che si tratti di società sviluppate che di Paesi in via di sviluppo, essi dovrebbero contribuire alla causa comune della pace e dello sviluppo.

Il mondo di oggi è diventato una comunità dal futuro condiviso, con i Paesi che viaggiano insieme su una nave dal destino comune. Una piccola barca non può resistere al vento e alle onde, solo una nave gigante può resistere al mare in tempesta. Per quanto un Paese possa essere potente, non può dominare il mondo da solo e deve impegnarsi nella cooperazione globale.

Come si legge nel Libro bianco, “Questo è un mondo integrato. Coloro che gli voltano le spalle non troveranno posto in esso”. In questo mondo, il vero potere che trascende il tempo è contenuto nelle idee silenziose e sottili, proprio come la grandezza pratica dimostrata dal concetto di comunità globale del futuro condiviso.

FONTE: https://www.globaltimes.cn/page/202309/1299005.shtml

Traduzione: Cambiailmondo.org

Scarica il “libro bianco”

La Cina pubblica un libro bianco sulle sue proposte e azioni per costruire “una comunità globale dal futuro condiviso”.

By Yang Sheng and Li Xuanmin

Il governo cinese ha pubblicato martedì un libro bianco per introdurre la base teorica, la pratica e lo sviluppo di una comunità globale di futuro condiviso, in modo da contrastare, presentando la visione cinese del corso dello sviluppo umano, il pensiero egemonico di alcuni Paesi che cercano la supremazia.

Dieci anni fa, il presidente cinese Xi Jinping ha avanzato l’idea di costruire una comunità globale dal futuro condiviso. “La sua proposta illumina il percorso da seguire mentre il mondo annaspa alla ricerca di soluzioni e rappresenta il contributo della Cina agli sforzi globali per proteggere la casa comune e creare un futuro migliore di prosperità per tutti”, si legge nel libro bianco, intitolato “Una comunità globale dal futuro condiviso: Proposte e azioni della Cina”.

Il momento in cui viene pubblicato questo documento è cruciale, poiché oltre a segnare il 10° anniversario della proposta di un’idea significativa, il mondo è in grave turbolenza e sta vivendo profondi cambiamenti che non si erano mai visti nell’ultimo secolo, per cui la comunità internazionale ha chiesto soluzioni e la Cina, in quanto grande potenza responsabile e molto più potente di 10 anni fa, ha la responsabilità di contribuire con la sua saggezza e le sue azioni a soddisfare la domanda di quest’epoca, hanno detto gli analisti cinesi.

Secondo gli esperti cinesi, il Libro bianco, senza menzionare gli Stati Uniti, ha espresso chiaramente una ferma opposizione a molte idee e comportamenti di Washington, come “democrazia contro autoritarismo”, “confronto basato sull’alleanza” e “cortile piccolo, recinto alto”, a dimostrazione del fatto che la Cina è ora apertamente in disaccordo con l'”ordine basato sulle regole” proposto dagli Stati Uniti, che in realtà è un modo per preservare il vecchio ordine dominato dall’egemonia statunitense.

Molte idee e comportamenti dell’Occidente guidato dagli Stati Uniti hanno già causato conflitti e tensioni infinite e continue in tutto il mondo e porteranno il mondo a una nuova guerra fredda. La Cina e la maggior parte dei Paesi del mondo condividono preoccupazioni simili e hanno la responsabilità di trovare un percorso per riformare efficacemente l’ordine mondiale e costruire una comunità globale dal futuro condiviso, hanno detto gli esperti.

Opporsi e proporre

Il gioco a somma zero è destinato a fallire, si legge nel Libro bianco. “Ma alcuni Paesi si aggrappano ancora a questa mentalità, perseguendo ciecamente la sicurezza assoluta e i vantaggi monopolistici, che a lungo andare non giovano al loro sviluppo, ma creano una grave minaccia per il mondo”.

È sempre più evidente che l’ossessione per la forza superiore e la mentalità a somma zero sono in conflitto con le esigenze del nostro tempo, si legge nel libro bianco, sottolineando che la nuova era richiede nuove idee.

Wu Xinbo, direttore del Centro per gli studi americani dell’Università di Fudan, ha dichiarato martedì al Global Times che molti modi di pensare e azioni degli Stati Uniti sono contrari agli interessi della Cina e della grande maggioranza dei Paesi del mondo.

“Come grande Paese responsabile, noi, la Cina, dovremmo chiarire la nostra posizione e dire chiaramente al mondo cosa stiamo sostenendo e, se vogliamo che gli altri Paesi ci sostengano, dovremmo dire loro dove stiamo andando”, ha detto Wu.

Il Libro bianco e le iniziative proposte dalla Cina non mirano a sfidare gli Stati Uniti e l’Occidente o a servire l’ambizione della lotta per il potere, ma in realtà a procedere nell’interesse comune dell’umanità, perché “l’approccio degli Stati Uniti porterà sicuramente il mondo a una nuova guerra fredda”, ha osservato Wu.

Le proposte e le azioni della Cina non sono per il proprio beneficio o interesse personale, ma per il bene comune dell’umanità, ha detto l’esperto.

Il libro bianco afferma che “costruire una comunità globale dal futuro condiviso significa perseguire l’apertura, l’inclusione, il mutuo beneficio, l’equità e la giustizia”. L’obiettivo non è quello di sostituire un sistema o una civiltà con un’altra. Si tratta invece di paesi con sistemi sociali, ideologie, storie diverse, diritti condivisi e responsabilità condivise negli affari globali, si legge nel documento.

Maya Majueran, direttrice della Belt and Road Initiative Sri Lanka (BRISL), un’organizzazione con sede in Sri Lanka specializzata nella cooperazione BRI, ha dichiarato al Global Times che “gli Stati Uniti e i loro alleati occidentali cercano da tempo di influenzare gli altri Paesi e l’ordine mondiale con i propri valori e il proprio sistema politico in nome della promozione della democrazia e dei diritti umani e continuano a fare pressione sui Paesi le cui posizioni differiscono da loro”.

“Molti Paesi guardano alla proposta della Cina come a un motore per stimolare la propria ripresa economica allineandosi con essa”, ha detto Majueran.

Li Haidong, professore presso la China Foreign Affairs University, ha dichiarato al Global Times che le proposte e le iniziative della Cina sono state accolte con favore in tutto il mondo, ma alcuni Paesi occidentali, guidati dagli Stati Uniti, cercano sempre di boicottare, stigmatizzare o sminuire le proposte della Cina, a causa della loro arroganza e ignoranza, e non vogliono che il sistema internazionale iniquo che li avvantaggia ingiustamente venga riformato.

Saggezza e azioni

Il concetto di comunità globale del futuro condiviso ha radici profonde nel profondo patrimonio culturale della Cina e nella sua esperienza unica di modernizzazione. Porta avanti le tradizioni diplomatiche della Cina e attinge alle straordinarie conquiste di tutte le altre civiltà, si legge nel Libro bianco. Inoltre, manifesta le antiche tradizioni storiche della Cina, le caratteristiche distintive dei tempi e la ricchezza dei valori umanistici.

Il Libro bianco ha anche indicato la direzione e il piano per costruire una comunità globale dal futuro condiviso, tra cui l’avanzamento di un nuovo tipo di globalizzazione economica in cui i Paesi devono perseguire una politica di apertura e opporsi esplicitamente al protezionismo, all’erezione di recinti e barriere, alle sanzioni unilaterali e alle tattiche di massima pressione, in modo da collegare le economie e costruire congiuntamente un’economia mondiale aperta.