cambiailmondo

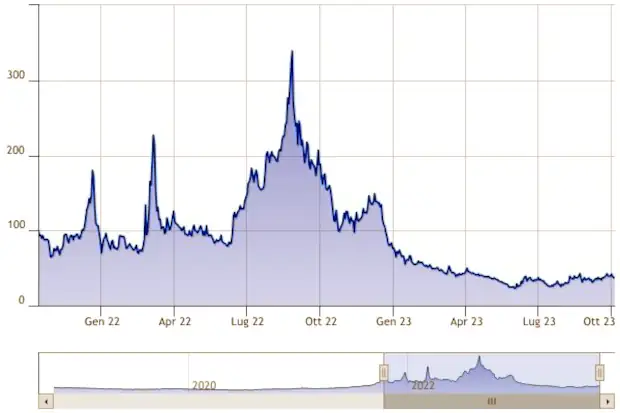

Geopolitica

L’ampliamento dei Brics ulteriore passo in avanti nella ridefinizione degli assetti geopolitici e geoeconomici internazionali – parte III

Processo di dedollarizzazione II

L’utilizzo delle principali valute: la supremazia decadente del Dollaro

Nell’intento di inquadrare all’interno di una cornice oggettiva la situazione della moneta statunitense, sia in relazione ai prematuri slanci verso l’imminente disarcionamento del Dollaro dal ruolo di asse portante del Sim (Sistema monetario internazionale), sia rispetto alle affermazioni di inattaccabilità della sua egemonia globale, procediamo ad analizzare il panorama valutario internazionale alla luce delle varie funzioni rivestite dalle principali monete.

Nel campo delle operazioni internazionali effettuate tramite coppie di valute attraverso il Forex1, secondo l’ultima inchiesta triennale della Banca dei Regolamenti Internazionali (Bri), che considera l’interscambio da entrambi i lati, quindi su base 200, nel 2022 il Dollaro restava saldamente al vertice con l’88,5 delle operazioni in valuta estera (grafico 1), quota rimasta invariata dal 19892

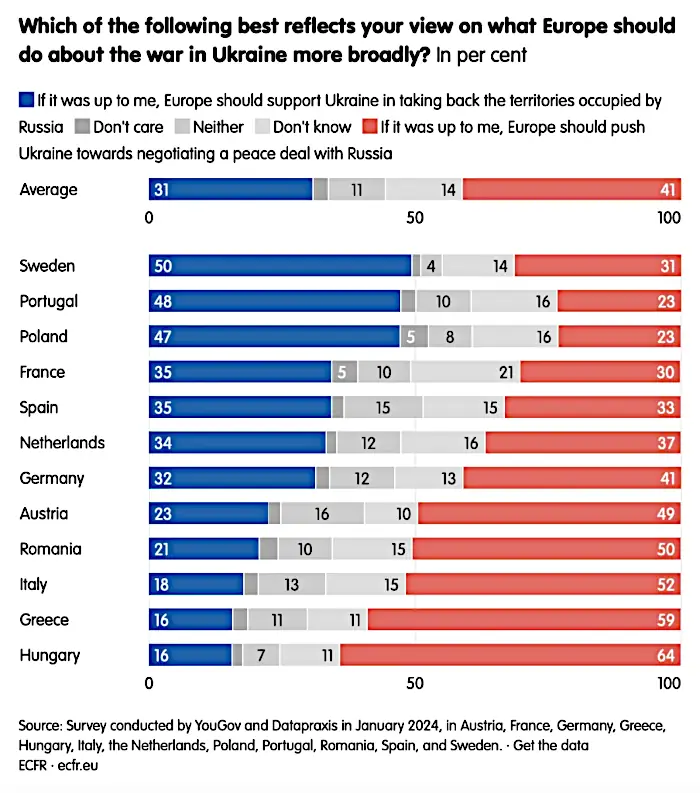

Grafico 1: ruolo degli Usa e del Dollaro a livello mondiale. Periodo: 2° quadrimestre 2022

Ad ampia distanza seguivano l’Euro col 32 e la coppia Yen – Sterlina entrambi col 17, mentre lo Yuan, seppur in espansione rispetto allo 0 del 2007 arrivava a ricoprire solo il 7 del totale, sempre nel secondo semestre 2022 (grafico 2).

Grafico 2: quota di transazioni in Yuan nell’ambito del Forex fra 2007 e 2022. Fonte: Bri

Le sanzioni alla Russia spingono i Brics verso la dedollarizzanione delle transazioni

Le transazioni internazionali hanno tuttavia subito una brusca accelerazione verso la dedollarizzazione dall’inizio del 2022, soprattutto per quelle riguardanti i paesi del Brics, a seguito delle varie tranche di misure restrittive adottate contro la Russia. In particolare, ma non solo, ciò ha interessato principalmente l’interscambio fra Mosca e Pechino, il quale nel corso del 2023, in contemporanea con un cospicuo aumento del 26,4% del valore dei commerci, giunti al record assoluto di 240 miliardi di $, in base ai dati dell’Amministrazione generale delle dogane di Pechino3, ha registrato anche una rapida impennata delle transazioni in Yuan. Infatti, secondo quanto dichiarato dalla governatrice della Banca centrale russa, Elvira Nabiullina, la quota di esportazioni russe effettuate tramite la divisa cinese è passata dal 0,4% di due anni or sono al 34,5% di inizio 2024, mentre per ciò che concerne le importazioni, nello stesso arco di tempo, è salita dal 4,3% al 36,4%.

Quindi in soli due anni la moneta cinese è divenuta la più utilizzata dalla Russia nelle transazioni estere, con inevitabili riflessi sulla composizione delle riserve valutarie di Mosca, come ha esplicitamente affermato la governatrice stessa: “Fino al 2022, nelle nostre riserve c’era una quota significativa di Dollari ed Euro. Ciò era dovuto al fatto che i contratti di commercio estero erano in gran parte stipulati in queste valute. Ora, l’attività economica estera sta passando molto attivamente all’uso di altre divise, principalmente lo Yuan”4.

In pratica le sanzioni occidentali hanno determinato un doppio, seppur diversificato effetto boomerang a danno degli stessi committenti: i paesi europei nel suo complesso sono risultati penalizzati negli scambi commerciali sia con Mosca che con Pechino nel 2023, mentre gli Usa hanno principalmente subito una flessione nell’utilizzo della propria moneta nelle transazioni internazionali.

La ridefinizione della geografia dei commerci mondiali e dell’utilizzo delle valute, risultano tuttavia tendenze in atto su scala globale che vanno ben oltre i confini delle relazioni economiche fra Mosca e Pechino.

Negli ultimi due anni, infatti, gli scambi commerciali relativi a prodotti energetici raffinati, gas e petrolio sono stati effettuato in misura crescente con valute alternative al Dollaro. Un processo in rapida evoluzione sotto la spinta delle sanzioni e della determinazione dei Brics di perseguire una ridefinizione degli equilibri geoecenomici globali che ha portato nel 2023 a circa il 20% la quota del commercio globale di petrolio, la commodity più scambiata5, ad essere oggetto di transazioni in altre monete, compresi i Dirham emiratini e le Rupie indiane. New Delhi, infatti, grazie ad un accordo con Abu Dhabi finalizzato a regolare le loro transazioni in Rupie, principalmente petrolio, è divenuta nel 2023, secondo Mario Lettieri e Paolo Raimondi6, la seconda partner commerciale degli Emirati, con un interscambio totale in graduale avvicinamento ai 100 miliardi di $, e sta lavorando ad un’intesa con l’Arabia Saudita per regolare gli acquisti di petrolio in Rupie, oltre a stringere accordi con altri paesi per transazioni in valute nazionali. Ciò al netto del fatto che Riad dopo aver espletato tutti i passaggi formali per l’adesione al Brics prevista per il 1 gennaio 2024 insieme ad Iran, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Etiopia e Argentina, dopo il ritiro di quest’ultima ad opera di Milei il 29 dicembre 2023, non ha ancora ufficializzato l’ingresso nel blocco, restando in una fase di empasse7. Posizione attendista, in merito alla quale la leadership saudita dovrà sciogliere la riserva entro il prossimo vertice del Brics+8, previsto per ottobre a Kazan in Russia, garantendo o meno al propria presenza.

Sostanzialmente analoga la situazione per ciò che concerne l’utilizzo del Dollaro nell’ambito dell’intero interscambio commerciale fra soli paesi del Brics, nel cui contesto durante il 2023 il biglietto verde è stato ridimensionato ad appena il 28,7% del totale.

Una quota che con il recente ingresso nel Brics degli Emirati Arabi Uniti e dell’Iran, nel 2022 rispettivamente settimo e ottavo produttori mondiali di petrolio9, andrà con ogni probabilità incrementandosi nell’anno in corso, anche alla luce del fatto che i primi stanno tessendo la tela diplomatica con altri 15 paesi per promuovere gli scambi in monete nazionali e il secondo ne ha estrema necessità essendo stato soggetto a pesanti sanzioni da Trump a partire dall’agosto 2018, facendo carta straccia dell’accordo sul nucleare (Jcpoa) raggiunto da Obama con i vertici della Repubblica Islamica nel luglio del 2015, nell’ambito del quadro diplomatico detto P5+1 vale a dire Stati Uniti, Cina, Russia, Regno Unito, Francia e Germania 10.

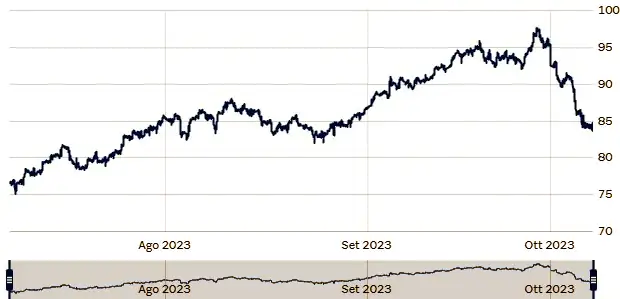

La situazione valutaria relativa alle riserve monetarie e al mercato dei titoli di stato

Rispetto all’utilizzo delle monete in qualità di riserve valutarie, al cospetto di una situazione sostanzialmente analoga di attuale supremazia del biglietto verde, diversa risulta invece la dinamica registrata nel corso dell’ultimo ventennio, durante il quale il Dollaro ha subito un marcato ridimensionamento passando dal 72% del 2000 al 58,4% del 2023 (grafico 3), tuttavia a favore di monete di propri alleati geopolitici come il Dollaro australiano e quello canadese.

Grafico 3: quota di riserve delle Banche centrali in dollari 1995-2023. Fonte :Fmi

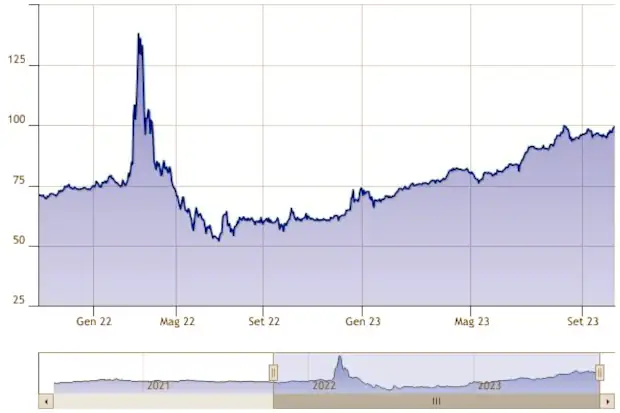

Viceversa, lo Yuan è salito da 0% di inizio millennio, quando la Cina non era ancora membro del Wto, al 2,6% dello scorso anno, una quota che seppur in leggera crescita appare ancora decisamente bassa per poter pensare di scalfire l’egemonia del biglietto verde (grafico 4). L’espansione della valuta cinese in questo campo risulta penalizzata, oltre che dalla sua mancata totale internazionalizzazione, dal fatto che per qualsiasi paese risulta problematico detenere riserve in valute diverse rispetto a quella in cui è stato denominato il proprio debito sovrano.

Grafico 4: quote delle 7 valute detenute come riserve monetarie delle Banche centrali fra 2016 e 2022. Dollaro in viola, Euro in verde chiaro, Sterlina inglese in verde scuro, Yen giapponese in grigio, Yuan cinese in nero, Dollaro australiano in rosso e dollaro canadese in giallo. Fonte: 11

Gli investimenti sul Dollaro sono ancora percepiti come un rifugio sicuro per i capitali anche per quanto riguarda il mercato dei Titoli di stato, nel cui contesto si registra ancora un netto predominio del biglietto verde grazie ai 23.000 miliardi di $ di Titoli del Tesoro Usa, un valore 11 volte superiore ai 2.000 $ di quello tedesco12.

Il ruolo preminente del Dollaro, in questo campo è supportato anche dall’imponente debito federale degli Stati Uniti che ad inizio 2024 ha raggiunto la stratosferica cifra di 34.000 miliardi di dollari, pari al 123,3% del Pil13, del quale, tuttavia, solo il 24% corrispondente a circa 8.100 miliardi di $ (grafico 5 – istogramma) è in mano a soggetti stranieri, sia governi che investitori privati.

Nonostante il disimpegno della Cina che, per motivi geopolitici e per ritorsione verso la guerra commerciale di Trump, ha alleggerito la propria posizione sui Treasury bond14 dal 15% del 2010 al 10% del 2023, e del Giappone sceso, da oltre il 35% del 2005 al 15% dello scorso anno (grafico 5 – diagramma), la disponibilità estera dei titoli di stato statunitensi, è cresciuta nel 2023 di 427 miliardi di dollari a beneficio di altri attori come Regno Unito, Canada, India e Francia15 (grafico 6).

Grafico 5: diagramma lineare quota di debito pubblico Usa detenuto da Giappone e Cina 2000-2023 (valori a destra). Istogramma: entità di debito pubblico in mani straniere (valori a sinistra)

Grafico 6: possessori internazionali di titoli di stato Usa confronto gennaio 2018 – marzo 2023

Il ruolo egemone dello Swift fra le piattaforme di pagamenti internazionali

Lo Swift, acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunican (società per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali), costituisce un sistema di pagamenti interbancari internazionali che, attraverso l’attribuzione di un codice ad ogni istituto bancario, consente di facilitare le transazioni finanziarie su piazze estere.

La piattaforma finanziaria in questione risulta controllata dalle Banche centrali di Belgio, dove ha la sede, Francia, Stati Uniti, Canada, Germania, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Giappone e Regno Unito ed ha lo scopo di consentire il pagamento diretto anche nel caso in cui i due soggetti coinvolti nella transazione non siano clienti dello stesso istituto bancario.

In base a quanto riportato nel sito ufficiale dello Swift16 attualmente vi sono collegate 11.600 istituzioni bancarie appartenenti a oltre 200 fra paesi e territori ed indubbiamente costituisce la piattaforma dominante nel sistema finanziario internazionale per il trasferimento di fondi.

La ripartizione geografica delle transazioni relativa al mese di gennaio del 2022, l’ultimo prima dell’escalation del conflitto in Ucraina e delle sanzioni occidentali ai danni di Mosca, presentava il seguente quadro: il 45,5% riguardavano Europa, Medio Oriente e Africa, il 40% Americhe e Regno Unito e il 14,5% Asia e Pacifico17.

A conferma della crescita del proprio ruolo nel contesto economico-finanziario internazionale, anche la Cina, ha proceduto alla strutturazione di una propria piattaforma denominata Cips, acronimo di Cross-Border Interbank Payment System (sistema di pagamento interbancario di pagamento) incentrata sullo Yuan e gestita dalla Banca centrale cinese, la People’s Bank of China (Bpc), la quale, tuttavia, nel 2020, secondo Lettieri e Benvenuti, non arrivava a coprire nemmeno lo 0,5% del volume delle transazioni internazionali18. Alla piattaforma cinese ad inizio 2022 aderivano 1.280 banche appartenenti a 103 paesi, fra le quali istituti europei, statunitensi, giapponesi, russi e africani e nel 2016 ha sottoscritto un accordo con lo Swift in modo potervi operare anche i soggetti che non hanno aderito al Cips.

Anche la Russia ha un proprio sistema di pagamenti il Spfs, acronimo di System for Transfert of Financial Messages (sistema per il trasferimento di messaggi finanziari) ma a differenza del Cips cinese viene utilizzato soprattutto per i regolamenti interni oltre che da alcune banche con sedi in Germania e Svizzera oltre a quelle di paesi dello spazio ex sovietico come Bielorussia, Armenia, Kazakistan e Kirghizistan, per un totale di 400 istituti di credito sempre ad inizio 2022.

L’utilizzo dello Swift come arma geopolitica

Risultando un sistema di pagamento sotto controllo esclusivamente occidentale, lo Swift con l’acuirsi delle tensioni internazionali è stato trasformato da semplice strumento finanziario, in parallelo col ruolo del Dollaro19, in un’arma di natura geopolitica in considerazione del fatto che le istituzioni bancarie che ne vengono escluse accusano gravi problematiche nell’attuare trasferimenti di fondi all’estero.

Il potere di comminare l’esclusione di determinate istituzioni bancarie dallo Swift è riservato agli istituti finanziari e alle autorità nazionali che le supervisionano. Ed stato proprio nell’ambito dei vari pacchetti sanzionatori imposti unilateralmente alla Russia senza approvazione dell’Onu a partire dal 23 febbraio 202220, che la terza tranche entrata in vigore il 2 marzo successivo, su input dei governi di Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Unione Europea, ha disposto l’esclusione di 7 banche russe dallo Swift21. Mentre nel sesto pacchetto, approvato il 3 giugno, stessa sorte è stata riservata anche alla principale banca russa, la Sberbank, in parte di proprietà del colosso del gas Gazprom, alla Credit Bank of Moscow e alla Russian Agricultural Bank22. Tuttavia, i governi dei paesi membri dell’Ue non hanno escluso la terza banca russa, Gazprombank, in quanto viene utilizzata da Mosca per le transazioni energetiche e, per quel che ci riguarda, in particolare del gas dal quale dipendeva fino ad inizio 2022 oltre 40% del’totale dell’import dell’Ue23 e che nel 2023 ha continuato a coprire il 15% l’approvvigionamento estero comunitario24. Con l’inquietante paradosso che mentre abbiamo diminuito l’import di gas russo via conduttura acquistato con contratti pluriennali a basso costo, a causa delle sanzioni e del sabotaggio dei gasdotti del baltico, nei primi sette mesi del 2023 l’Ue, rispetto al corrispondente periodo del 2021, ha incrementato di ben il 40% (da 15 mln a 22 mln di mc) l’import da Mosca del sensibilmente più costoso GNL25.

A seguito della frattura geoeconomica apertasi fra Russia e paesi occidentali a causa dalle varie tranche di provvedimenti restrittivi, arrivati alla tredicesima il 23 febbraio 2024, e dal Piano REPowerEU del 18 maggio 2022, tramite il quale abbiamo deciso di rinunciare ameno sulla carta alle fonti e ai prodotti energetici russi, Mosca ha elaborato varie strategie per aggirare le sanzioni, cercando canali commerciali alternativi, soprattutto Cina e India, e utilizzando altre valute per regolare i pagamenti internazionali. Rispetto a quest’ultima problematica, le autorità russe si sono orientate principalmente verso l’utilizzo dello Yuan contribuendo ad aumentare il ruolo della divisa cinese nel panorama mondiale delle transazioni, una strategia non solo di natura economico-finanziaria ma anche, se non soprattutto, di carattere geopolitico. Conseguentemente la filiale moscovita della Industriale and Commercial Bank of China (ICBC), la principale banca mondiale con 400 milioni di clienti e 203 filiali estere, fra cui anche Milano26, dislocate in 40 paesi, ha sensibilmente aumentato il volume delle transazioni in Yuan fra Mosca e Pechino, in quanto collegata sia alla piattaforma cinese Cips che a quella russa Spfs, oltre che allo Swift27. Infatti negli ultimi 3 trimestri del 2022 la filiale moscovita dell’ICBC ha incrementato di oltre il 290% i depositi dei clienti e quasi 50 istituzioni bancarie vi hanno aperto un conto per poter operare con la Russia, aggirando di fatto le sanzioni occidentali28.

Il processo di dedollorazione, seppur in recente accelerazione, ha tuttavia un orizzonte ancora lontano per potersi completare, in quanto la maggior parte dei regolamenti dei flussi commerciali viene ancora effettuata tramite le valute dei paesi del G7 e in particolar in Dollari attraverso lo Swift. Infatti, a settembre dello scorso nell’ambito dello Swift, il Dollaro ricopriva una quota del 45,58% delle transazioni, l’Euro il 23,60%, la Sterlina il 7,32% e lo Yen il 4,20%, mentre lo Yuan seppur in crescita si attestava al quinto posto col 3,71%.

L’effettiva emancipazione del Brics+ dalla piattaforma sotto controllo occidentale potrà realizzarsi solo creando un proprio sistema multilaterale di pagamenti basato sulle proprie divise nazionali. Ed è proprio in questa ottica che a partire dal 2018 si stanno impegnando nella realizzazione del progetto Brics Play basato sull’utilizzo di tecnologie innovative come le piattaforme blockchain29 e le valute digitali ufficiali controllate della Banche Centrali (CBCD30), fra le quali lo Yuan digitale, entrato in vigore ad inizio 2022, oltre a numerose altre che si trovano nelle diverse fasi di progettazione e sperimentazione, soprattutto appartenenti a potenze emergenti come Russia, Arabia Saudita e Sudafrica (carta 1). Infatti il Brics Pay è stato predisposto in modo da poter utilizzare tutte le monete digitali dei paesi del Brics+31.

Carta 1: la situazione delle CBDC nei vari paesi.

Fonte: statista https://it.benzinga.com/2023/06/26/cbdc-quali-rischi-investitori-crypto/

Conclusioni

L’attuale situazione internazionale relativa all’impiego delle principali valute, per ciò che concerne le transazioni internazionali, le riserve delle Banche centrali e il mercato dei titoli di stato, come emerso in precedenza, presenta dunque carattere di fluidità e complessità che, a nostro avviso, per essere efficacemente inquadrata necessita di tenere in considerazione oltre alle dinamiche in atto anche la panoramica generale globale.

In considerazione di ciò, il quadro descritto in sintesi dall’agenzia britannica Reuters “Le Banche centrali stanno sperimentando una più ampia varietà di asset, fra cui obbligazioni di società private (corporate bonds. ndr), titoli di stato (government bonds), beni immobiliari, oro e ovviamente altre valute”, al pari di quello dall’amministratore delegato di Toscafund Hong Kong, Mark Tinkter, “Questo è il processo in corso. Il Dollaro verrà utilizzato sempre di meno nel sistema globale”32, a nostro avviso, se, da un lato, risultano entrambi centrati in relazione alle dinamiche in atto, dall’altro, non fotografano esaustivamente nel suo complesso la situazione valutaria mondiale attuale.

Dalla nostra analisi emerge come in un contesto in cui la posizione del Dollaro risulti al momento ancora maggioritaria, la sua parabola discendente sembra inesorabilmente esser stata imboccata, come ha efficacemente inquadrato la Banca centrale indiana (Reserve bank of India – Rbi): “Sembra, quindi evidente che mentre il dominio rimane per ora incontrastato, esso ha iniziato ad erodersi lentamente e in futuro l’ordine economico dovrà evolversi per guardare oltre la valuta statunitense”. Una prospettiva sostenuta anche dalla maggior parte degli analisti più qualificati, i quali prevedono che il Dollaro, almeno per qualche lustro, non verrà scalzato, principalmente per mancanza di competitor effettivi33, dalla leadership globale da altre valute, premunendosi, tuttavia, di specificare che il panorama valutario mondiale è destinato a subire un inevitabile riequilibro.

Lo scenario che potrebbe delinearsi nel Sistema monetario internazionale (Sim), nel cui ambito il Dollaro a fine 2022 rappresentava ancora il 56% degli investimenti finanziari internazionali e il 58,4% delle riserve delle Banche centrali34 (tabella 1), non presagisce tanto il passaggio di leadership a vantaggio di un’altra divisa, quanto, nel contesto della ridefinizione degli equilibri geoeconomici e geopolitici sospinti in senso multipolare dal Brics, la formazione di un ordine valutario internazionale basato su un nuovo assetto “multy-currency“35.

La tendenza, già in atto da alcuni anni, e in accelerazione dal febbraio 2022, indica che le Banche centrali stanno operando in modo da adeguare i propri asset monetari verso un paniere diversificato di valute, sotto la spinta dell’evoluzione strutturale del commercio mondiale a favore dei paesi emergenti e della riorganizzazione per aree geoeconomiche “amichevoli”.

Tabella 1: quota attuale di utilizzo del dollaro nelle forme di impiego

| Tipologie di impiego | Dollaro 2023 |

| Investimenti finanziari | 56,0% |

| Riserve delle Banche Centrali | 58,4% |

| Forex (anno 2022) indice su base 200 | 88,5 |

| Swift (settembre 23) | 45,58% |

Il processo di dedollarizzazione dell’economia e del Sistema monetario internazione è destinato a proseguire, tuttavia attraverso un non lineare incedere, le cui eventuali accelerazioni potrebbero derivare da eventi internazionali particolarmente gravi sia di carattere geoeconomico/finanziario che geopolitico/militare.

Soprattutto ulteriori tensioni geopolitiche o, addirittura, rotture dell’ordine economico internazionale, come le sanzioni alla Russia e il piano comunitario REPoweEU36 o di un inizio di disimpegno dagli asset in Dollari da parte dei grandi fondi di investimento, BlackRock e Vanguard in primis37, finiranno per imprimere nuovo slancio allo sganciamento dal Dollaro. In tal caso potrebbe formarsi, secondo Reanud Lambert e Dominique Plihon, un’area “Indipendente dal Dollaro” per gli stati sotto sanzioni statunitensi. In tale contesto, come afferma a tal proposito l’autorevole economista James K. Galbraith: “La Cina assumerebbe un ruolo chiave tra i due sistemi (monetari. ndr), (divenendo. ndr) punto di fermo di una struttura multipolare”.

Washington potrebbe, quindi, risultare lei stessa penalizzata dall’estremizzazione dell’utilizzo a fini politici del Dollaro, come rileva anche Galbraith: “Se Pechino dovesse a sua volta essere oggetto di decisioni così severe (come quelle imposte a Mosca. ndr), allora potrebbe prodursi una rottura in grado di dividere il mondo in due blocchi isolati”. Un passo azzardato che, visto l’enorme interscambio commerciale38 e finanziario in essere fra Washington e Pechino, gli Stati Uniti valuteranno sicuramente a fondo prima di compiere, in quanto innescherebbe ripercussioni negative in primis sui propri titoli di stato.39

“La multipolarità monetaria perseguita dal Brics, (parallelamente a quella geopolitica e geoeconomica. ndr)”, conclude Galbraith, “Potrebbe essere negativa per l’oligarchia, ma vantaggiosa per la democrazia, per la protezione del pianeta e per il bene comune. Da questo punto di vista non arriverà troppo presto. Le grandi trasformazioni dell’ordine economico mondiale sopraggiungono solo in occasione di crisi estrema”.

L’accelerazione del processo di ridimensionamento della supremazia globale del Dollaro risulterebbe, dunque, più interconnessa al livello di spregiudicatezza delle linee di politica internazionale di Washington, che alla reali attuali potenzialità del Brics di realizzare a breve un ordine monetario internazionale alternativo. Come già ebbe a presagire nel marzo 2022, all’indomani delle prime misure restrittive, il Vice direttore generale del Fmi, Gita Gopinath: “Le sanzioni contro la Russia potrebbero erodere il dominio del Dollaro incoraggiando blocchi di trading più piccoli in altre valute”. Anche perché il Brics nel suo complesso non sembra nelle condizioni di riuscire a portare a compimento il progetto di sostituzione del Dollaro con un’altra valuta a corso legale, essendo al momento orientato verso l’istituzione di una unità di conto40, più che di una moneta comune.

Il futuro Sistema Monetario Internazionale potrebbe anche assumere un assetto multipolare strutturato in “zolle valutarie”, ciascuna dominata da una singola divisa che andrebbe a ricalcare quello geopolitico globale attualmente in fase di ridefinizione, il quale sembrerebbe orientato a delinearsi in “placche geopolitiche e geoeconomiche” tendenzialmente assoggettate all’influenza di una potenza macroregionale

Indipendente dai connotati che assumerà in futuro il Sistema monetario internazionale, i tempi di sviluppo della curva di flessione della supremazia globale del Dollaro risultano, quindi in primis, nelle mani, o per meglio dire nelle politiche, delle future amministrazioni di Washington a partire da quella che uscirà dalle ormai prossime presidenziali del novembre.

Andrea Vento – 29 aprile 2024

Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati (Giga)

NOTE:

1Il Forex è il mercato dove avvengono tutte le negoziazioni che hanno per oggetto le differenti valute. Non a caso, il termine stesso Forex deriva dall’inglese FOReign EXchange market. Ha origini antiche e nasce da esigenze commerciali di cambiare una valuta per un’altra, al fine di concludere transazioni. Il Forex è il mercato delle valute e ad essere scambiate non sono le singole valute, come spesso si dice, ma coppie di valute. Per esempio, non è possibile vendere dollari e basta. Bisogna vendere dollari e comprare, contemporaneamente, un’altra valuta, ad esempio euro. Nel Forex si ragiona, quindi, in termini di coppie di valute: ad esempio, EUR/USD sta ad indicare il cambio euro/dollaro.

https://www.prestitionline.it/guide-prestiti/domande-frequenti/cos-e-il-forex-e-come-funziona

2 https://www.reuters.com/markets/currencies/end-king-dollar-forces-play-de-dollarisation-2023-05-25/

3 https://www.agenzianova.com/a/65a10ef4d46c74.84366983/4764358/2024-01-12/cina-russia-interscambio-commerciale-tocca-record-di-240-miliardi-di-dollari-nel-2023

4 https://www.agenzianova.com/news/russia-la-governatrice-della-banca-centrale-lo-yuan-cinese-ha-rimpiazzato-il-dollaro-nelle-nostre-operazioni/

5 Il commercio del petrolio ammonta a circa 1/5 del valore dell’interscambio mondiale complessivo

6 Nei Brics non si usa più il dollaro di Mario Lettieri e Paolo Raimondi. https://www.italiaoggi.it/news/nei-brics-non-si-usa-piu-il-dollaro-2627434

7 https://it.marketscreener.com/notizie/ultimo/L-Arabia-Saudita-sta-ancora-considerando-l-adesione-ai-BRICS-dicono-le-fonti-45767507/

8 Brics+ è nuova denominazione del gruppo allargato, dopo gli ingressi del 1 gennaio 2024

9 https://www.energiaitalia.news/news/petrolio/petrolio-la-classifica-dei-20-piu-grandi-produttori-mondiali/25339/

10 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/iran-tornano-vigore-le-prime-sanzioni-usa-21095

11https://www.groupama-am.com/it/article/la-progressiva-de-dollarizzazione-delleconomia-mondiale/

12 https://www.reuters.com/markets/currencies/end-king-dollar-forces-play-de-dollarisation-2023-05-25/

13 https://www.italiaoggi.it/news/il-debito-usa-e-sempre-piu-alto-2624189

14 I Treasury Bond (T-Bond) sono titoli del debito pubblico statunitense di lungo termine

15 https://www.reuters.com/markets/currencies/end-king-dollar-forces-play-de-dollarisation-2023-05-25/

16 https://www.swift.com/about-us

17 https://www.fondopriamo.it/blog/priamo/sistema-swift

18 https://www.italiaoggi.it/news/nei-brics-non-si-usa-piu-il-dollaro-2627434

19 Saggio: L’ascesa dei Brics parte II: La complessa questione della dedollarizzazione di Andrea Vento (mettere link)

20 La prima tranche di sanzioni occidentali è stata introdotta un giorno prima l’avvio dell’Operazione speciale russa in Ucraina a conferma della finalità di natura geoeconomica tesa a creare una frattura fra Ue e Russia a beneficio Usa

21 Nel dettaglio il provvedimento sanzionatorio ha colpito: VTB, Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, Vneseheconombank (VEB) https://www.confindustria.it/home/crisi-ucraina/sanzioni

22 https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/03/russia-s-aggression-against-ukraine-eu-adopts-sixth-package-of-sanctions/

23 https://www.agi.it/estero/news/2022-01-29/ucraina-ue-ridurre-dipendenza-gas-da-russia-15406821/

24 https://www.shipmag.it/europa-diminuisce-la-domanda-di-gas-ma-limport-dalla-russia-resta-alto/

25 https://www.rinnovabili.it/mercato/politiche-e-normativa/gnl-dalla-russia-ue/

26 https://milan.icbc.com.cn/it/column/1438058492186738925.html

27 https://wise.com/it/swift-codes/ICBKCNBJNTG

28 https://www.geopolitica.info/esclusione-russia-swift-internazionalizzazione-renminbi/

29 https://blog.osservatori.net/it_it/blockchain-spiegazione-significato-applicazioni

30 Central Bank Digital Currency: può essere definita come la rappresentazione digitale di una moneta nazionale, intesa come moneta a corso legale, emessa e gestita da un’istituzione sovrana come la banca centrale. Si tratta quindi di una passività bancaria denominata in un’unità di conto esistente, accessibile a tutti, che funge sia da mezzo di scambio sia da riserva di valore. A differenza delle criptpvalute e delle stablecoin, una CBDC è quindi direttamente sostenuta da un governo e rappresenta una passività della banca centrale.

Fonte: https://civitas-schola.it/2022/02/09/valute-digitali-emesse-dalla-banca-centrale/

31 https://www.italiaoggi.it/news/nei-brics-non-si-usa-piu-il-dollaro-2627434

32 https://www.reuters.com/markets/currencies/end-king-dollar-forces-play-de-dollarisation-2023-05-25/

33 lo Yuan è la moneta che in teoria potrebbe sostituire il dollaro a causa del suo ruolo crescente nell’economia mondiale (la Cina rappresenta il 18% del PIL mondiale). Tuttavia, le autorità cinesi non accetteranno mai di non controllare la loro bilancia dei capitali, il che rende lo Yuan di fatto incompatibile con un ruolo di valuta di riserva.

34 Dati diramati da Christophe Morel, chief economist di Groupama Asset Management, https://esgnews.it/focus/opinioni/la-progressiva-de-dollarizzazione-delleconomia-mondiale/

35 Vale a dire multi valutario

36 Piano dell’Ue finalizzato al superamento delle forniture energetiche dalla Russia e alla ridefinizione della geografia degli approvvigionamenti comunitari a beneficio di altri paesi come Usa, Qatar, Norvegia, e Algeria

37 Tesi sostenuta dal prof. Alessandro Volpi nella trasmissione “Scommesse al posto del Welafre” di Ottolina tv a partire dal minuto 36. https://www.youtube.com/watch?v=zic9zuZDPTA&ab_channel=OttolinaTV

38 Nel 2022, ultimo anno con dati completi a disposizione, l’interscambio complessivo Cina – Usa, nonostante la guerra commerciale, secondo i dati ufficiali del Bureau of Economic Analysis ha raggiunto la cifra record di 690,6 miliardi di $, superando il precedente primato di 659 miliardi del 2018. L’export cinese negli Usa è risultato di 536,8 miliardi di $ e quello statunitense in Cina 153,8 con un saldo a favore di Pechino di 383 miliardi. https://www.agenzianova.com/a/63e320597ef4b1.11519917/4240576/2023-02-08/usa-cina-record-scambi-commerciali-nel-2022-690-miliardi-di-dollari-nonostante-tensioni

Nel 2023 l’interscambio commerciale Cina – Usa si è ridotto per la prima volta dal 2019 attestandosi a 644,4 miliardi $

39 James K. Galbraith “The dollar system in a multi-polar world” – International Journal of Political Economy vol.51, n°4, New York 2022

40 Il progetto è stato recentemente proposto dalla Russia e dal Brasile in ambito Brics.

Unità di conto: uno strumento comune per misurare il valore delle transazioni economiche tramite la fissazione dei prezzi e la contabilizzazione dei debiti e dei crediti, associati al passaggio di proprietà dei beni o delle attività senza un contestuale regolamento in moneta

https://www.treccani.it/enciclopedia/unita-di-conto_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)

Gli Usa e il “metodo Giacarta”: il massacro delle popolazioni come politica estera

di Piero Bevilacqua

Chi legge il libro di Vincent Bevins, Il metodo Giacarta, La crociata anticomunista di Washington e il programma di omicidi di massa che hanno plasmato il nostro mondo (Einaudi, 2021) ne uscirà con una visione rovesciata della storia mondiale dopo il 1945, e con l’animo sconvolto. È successo anche a me, storico dell’età contemporanea, e testimone del mio tempo, a cui tanti fatti e vicende qui raccontate erano noti. L’autore è un prestigioso giornalista americano, che è stato corrispondente del Washington Post, del Los Angeles Times, del Financial Times, ha scritto per il New York Times e tanti altri giornali americani e inglesi. Già questa appartenenza al giornalismo USA, per quel che racconta di gravissimo in danno dei governi del proprio paese, costituisce una prima garanzia di imparzialità e obiettività. D’altra parte non sarebbe la prima volta. Quello dei giornalisti americani che scavano nelle carte segrete e denunciano le malefatte dei loro governanti è un fenomeno non raro, che fa onore a quei professionisti. È sintomatico dell’onestà di fondo dell’animo e della cultura antropologica di gran parte del popolo americano, comunque ormai ampiamente manipolati. È così clamorosa la contraddizione con gli ideali democratici della loro formazione, che non pochi giornalisti, allorché scoprono azioni omicide segrete del loro Stato, sono spinti a una ribellione morale che li porta a intraprendere vaste indagini e a scrivere libri come questi.

Ma l’autorevolezza del Metodo Giacarta si fonda sullo scrupolo scientifico di Bevins, sulla vastità e rilevanza documentaria delle sue fonti, che sono carte desecretate degli archivi americani e di vari paesi del mondo, pubblicazioni di altri studiosi, registrazioni dirette di riunioni segrete, telegrammi, testimonianze rese dai protagonisti e soprattutto dai sopravvissuti ai massacri ecc. Grazie a questi materiali l’autore ci fa entrare spesso direttamente nel tabernacolo del potere americano, facendoci assistere a conversazioni inquietanti, come quella del 1963, in cui John Kennedy ordina agli uomini della sua amministrazione, che lo informano sulla condotta non gradita del presidente del Vietnam del Sud, Ngo Dinh Diem: «fatelo fuori». «Diem venne rapito insieme a suo fratello. I due vennero uccisi a colpi i pistola e a pugnalate nel retro di un furgone blindato». E non meno sconcertanti sono le informazioni che si ricevono su personaggi ai quali, ad esempio, è andata per decenni la nostra simpatia umana e politica. Non si può rimanere indifferenti quando si apprende che dopo il fallito tentativo USA di invadere Cuba alla Baia dei Porci, nel 1961, Robert Kennedy «suggerì di far esplodere il consolato americano per giustificare l’invasione».

Ma in che cosa consiste il rovesciamento della storia ufficiale, da tutti accettata, degli ultimi 70-80 anni di storia mondiale? In breve, a partire dal dopoguerra, gli USA mettono in atto una strategia sempre più perfezionata per controllare e dominare economicamente e militarmente il maggior numero possibile dei paesi che si stavano liberando del colonialismo della Gran Bretagna, della Francia e dell’Olanda. Giova ricordare che in quei paesi, quasi ovunque, si affermano in quegli anni forze politiche nazionaliste che tentano di recuperare e gestire le proprie risorse, con processi di nazionalizzazione, ad esempio delle compagnie petrolifere (come fa in Indonesia il presidente Sukarno), delle miniere, delle piantagioni ecc. A queste riforme di solito si accompagnano programmi di alfabetizzazione della popolazione, costruzione di scuole pubbliche, distribuzione delle terre ai contadini, riforme agrarie. Tali strategie riformatrici di governi che intendono affacciarsi allo sviluppo economico dopo la guerra, seguono una politica equidistante tra Washington e Mosca, anche se talora sono appoggiati dai partiti comunisti nazionali. Ma essi sono guardati con sospetto e ostilità dagli USA che tramano segretamente per il loro rovesciamento. Talora è proprio la scoperta di tale ostilità che porta i dirigenti nazionalisti a guardare con favore e a chiedere appoggio a Mosca o a diventare comunisti, come accadde a Fidel Castro, dopo la fallita invasione americana di Cuba nel 1961.

Spesso a dare il via ai progetti dei colpi di stato sono le pressioni sulle amministrazioni americane delle compagnie petrolifere, o dei grandi proprietari terrieri, che vedono anche semplicemente contrastato il loro vecchio modello di sfruttamento coloniale delle risorse locali. Nel 1954 in Guatemala è il caso della United Fruit Company, sospettata di frodare il fisco. La pretesa del Governo guatemalteco di far rispettare gli obblighi fiscali alla ditta monopolista costò cara al Guatemala. Dopo due falliti colpi di Stato, «la Cia piazzò casse di fucili con l’effige della falce e del martello in modo che fossero “scoperti” e costituissero la prova della infiltrazione dei sovietici». Da li cominciò l’ingerenza armata degli USA, con varie vicende e campagne di terrorismo psicologico, di diffamazione dei comunisti come agenti di Mosca, a cui qui non possiamo neppure accennare. Il colpo di Stato si concluse con l’insediamento di Castillo Armas, il favorito degli USA. «In Guatemala tornò la schiavitù. Nei primi mesi del suo governo, Castillo Armas istituì il Giorno dell’anticomunismo e catturò e uccise dai tre ai cinquemila sostenitori di Arbenz» (il presidente deposto, che aveva avviato la riforma agraria).

Qui davvero è impossibile dar conto delle trame ingerenze messe in atto da tutte le amministrazioni USA degli ultimi 70 anni per controllare i paesi che uscivano dalle antiche colonizzazioni europee, spesso con l’aiuto del Regno Unito, maestro secolare di dominio coloniale, che in tanti casi rese onore alla sua tradizione sanguinaria. Lo fecero spesso con colpi di Stato poche volte falliti, ma spesso ripetuti fino al finale cambio di regime: in Iran (1953), Guatemala (1954), Indonesia (1958 e 1965), Cuba (1961), Vietnam del Sud (1963), Brasile (1964), Ghana (1966), Cile (1973) e un numero incalcolabile di sabotaggi, uccisioni, condizionamenti delle politiche del vari governi. Senza mettere nel conto la guerra contro il Vietnam, scatenata con il falso pretesto dell’“incidente del Tonchino”, che provocò 3 milioni di morti, oltre ai vasti bombardamenti con gli elicotteri dei villaggi contadini «in Cambogia e Laos [dove] ne morirono molti di più». Ricordo che dopo il colpo di stato in Brasile non ci furono più elezioni per 25 anni e la violenta dittatura di Suharto, in Indonesia, durò 32 anni.

Gli strumenti di queste politiche erano – come scrive lapidariamente Bevins – «esercito e finanza». I capi di tanti eserciti nazionali si erano formati spesso nelle scuole militari degli USA, e comunque venivano corrotti da ingenti finanziamenti americani, donazioni e vendite di armi, manovrati dalla Cia. In tante realtà si creò una scissione tra i governi indipendenti, che spesso venivano economicamente strozzati dai sabotaggi commerciali e finanziari, e i sistematici finanziamenti segreti forniti agli eserciti. Ma il cemento ideologico più determinante, e forse in assoluto la leva più potente che rese possibile l’intero progetto, fu la propaganda anticomunista, con tutto il repertorio di orrori fasulli di cui venivano ritenute responsabili le forze che vi si ispiravano. La minaccia del comunismo, oltre ad essere una formidabile arma di controllo sociale interno dei gruppi dirigenti americani, fu il fondamento psicologico e culturale, potremmo definirlo egemonico, su cui i vari golpisti riuscirono a coinvolgere nei massacri anche pezzi di popolazione civile. Uno strumento di persuasione di massa reso possibile dal fatto che in quasi tutti i paesi “attenzionati” dagli USA, la stampa era in mano ai grandi proprietari terrieri, o alle compagnie petrolifere, ostili alle riforme agrarie e alle nazionalizzazioni, in grado di imbastire campagne di falsificazione su larga scala, fondate su racconti di storie inventate, riprese dalle radio, talora trasformati in film e documentari.

Che cosa è il Metodo Giacarta? In breve. L’Indonesia, il quarto paese più popoloso del pianeta, che ospitava il terzo più grande Partito comunista del mondo (PKI), sostenuto da milioni di militanti, non poteva restare indipendente. Dopo vari tentativi falliti, uno riuscì e fu il più sanguinoso dei piani messi in atto dagli USA. Il pretesto definitivo fu un oscuro episodio ancora oggi non chiarito. Alcuni militari sequestrarono cinque generali dell’esercito indonesiano che poi furono trovati uccisi. Fu lanciata allora una campagna su larga scala di terrore psicologico, attraverso la stampa, la radio, i comizi. Venne sparsa la voce che i cinque uomini fossero stati oggetto di sevizie, mutilati dei genitali e poi massacrati, mentre alcune donne danzavano nude intorno a loro, svolgendo riti satanici. Nel 1987, quando tutto era ormai dimenticato, venne alla luce che la storia era un falso, i generali, secondo l’autopsia fatta eseguire allora da Suharto, il golpista a servizio degli USA che estromise il presidente Sukarno, aveva rivelato che erano tutti morti per colpi di arma da fuoco, eccetto uno, ucciso da una lama di baionetta, probabilmente durante il sequestro nel suo appartamento. Quel che seguì a Giacarta e in tutte le isole dell’arcipelago, dopo quella provocazione e quella campagna di caccia ai terroristi comunisti, è difficile da immaginare e da raccontare: «Le persone non venivano ammazzate nelle strade, non venivano giustiziate ufficialmente, le famiglie non erano sicure che fossero morte: venivano arrestate e poi scomparivano nel cuore della notte». Solo giorni dopo, come si vide ad esempio nel fiume Serayu, «gli omicidi di massa divennero evidenti: i corpi ammassati erano così tanti da ostacolare il corso del fiume e il tanfo che emanavano era orribile». In proporzione agli abitanti, l’isola che che subì la quota maggiore di uccisioni fu Bali, il 5% della popolazione, oltre 80 mila persone finite a colpi di machete. Non andò bene alle indonesiane: «Circa il 15% delle persone prese prigioniere furono donne. Vennero sottoposte a violenze particolarmente crudeli e di genere», ad alcune «tagliarono i seni o mutilarono i genitali; gli stupri e la schiavizzazione sessuale erano diffusi ovunque». Alla fine i morti complessivi, secondo calcoli necessariamente sommari, si aggirarono tra 500 mila e 1 milione di persone, mentre un altro milione venne rinchiuso nei campi di concentramento. Il PKi, cui non poté essere addebitata nessuna sommossa o violenza, venne sterminato. A compiere i massacri furono i militari indonesiani, le squadre armate dei proprietari terrieri, bande di persone comuni assoldate o sobillate dalla propaganda. «Le liste delle persone da uccidere non furono fornite all’esercito indonesiano soltanto dai funzionari del governo degli Stati Uniti: alcuni dirigenti di piantagioni di proprietà americana diedero i nomi di sindacalisti e comunisti “scomodi” che poi furono uccisi». Più tardi il Tribunale internazionale del Popolo per il 1965 convocato all’Aja nel 2014, dichiarò i militari indonesiani colpevoli di crimini contro l’umanità, e stabili che il massacro era stato realizzato allo scopo di distruggere il Partito comunista e «sostenere un regime dittatoriale violento» e che esso venne realizzato con il supporto degli USA, del Regno Unito e dell’Australia. Dopo il 1965 il Metodo Giacarta venne teorizzato da molti dirigenti filoamericani dell’Asia e dell’America Latina e usato anche come parola d’ordine con cui venivano terrorizzati i dirigenti comunisti e i politici nazionalisti che proponevano riforme e nazionalizzazioni. Venivano minacciati facendo circolare la voce: «Giacarta sta arrivando» .

Alcune considerazioni per concludere. Noi conosciamo da tempo molte delle operazioni, spesso ben documentate, condotte dagli USA in giro per il mondo almeno a partire dal dopoguerra. Nel voluminoso William Blum, Il libro nero degli Stati Uniti (Fazi, 2003, ed. orig. Killing Hope. U.S. Military and CIA Interventions Sine World War II, 2003, che meglio rispecchia contenuto del volume e intenzioni dell’autore), se ne trova, da oltre 20 anni, un repertorio vastissimo e di impeccabile serietà storiografica. Ma il libro di Bevins ha qualcosa in più. Esso non mostra soltanto come gli USA abbiano condotto una politica estera fondata sulla violazione sistematica del diritto internazionale, spesso calpestando il diritto alla vita di milioni di persone. Non è solo questo, che sarebbe sufficiente per illuminare di luce meridiana le ragioni dell’attuale “disordine” mondiale. Il Metodo Giacarta mostra che cosa ha prodotto quella guerra segreta, che ha impedito l’emancipazione dei popoli usciti dal dominio coloniale e la nascita di un terzo polo mondiale dei paesi cosiddetti “non allineati”: cioè equidistanti rispetto a Washington e Mosca. Il grande progetto di mutua cooperazione avviato con la Conferenza di Bandung nel 1955, di cui Sukarno era stato uno dei protagonisti, si dissolse. I paesi del Sud del mondo vennero ricacciati nella loro subalternità che in tanti casi si è protratta fino quasi ai nostri giorni.

Perciò Bevins può scrivere, alludendo ai colpi di stato in Brasile e Indonesia: «La cosa più sconvolgente, e la più importante per questo libro, è che i due eventi in molti altri paesi portarono alla creazione di una mostruosa rete internazionale volta allo sterminio di civili – vale a dire al loro sistematico omicidio di massa – e questo sistema ebbe un ruolo fondamentale nel costruire il mondo in cui viviamo oggi». È, infatti, il nostro tempo che questo libro rende comprensibile. Alla luce di quanto accaduto, le guerre intraprese dagli USA, da soli o con la Nato, ispirate alla retorica delle lotta al terrore o all’esportazione della democrazia, in Jugoslavia, Afganistan, Iraq, Libia, Siria e ora in Ucraina, non sono una svolta aggressiva della politica estera USA nel nuovo millennio, ma la continuazione coerente del perseguimento del proprio dominio globale, da mantenere con ogni possibile mezzo.

Il popolo russo, Putin, la democrazia

di Piero Bevilacqua

Pensare con idee ricevute. E’ davvero stupefacente leggere o ascoltare intellettuali e studiosi democratici e di sinistra, talora di sinistra avanzata o radicale (cioè di sinistra, ma il termine è stato infamato dal cosiddetto centro-sinistra) che ancora oggi, dopo due anni di guerra in Ucraina, dopo tutte le rivelazioni di fonti americane, le ricostruzioni storiche dei precedenti che hanno preparato quel conflitto, continuano a ripetere lo slogan << la brutale invasione russa>> , <<l’occupazione violenta della Crimea>>, ecc. Gli stessi stereotipi e retoriche si ripetono per il massacro in corso nella martoriata Gaza. I combattenti di Hamas sono terroristi perché hanno ucciso civili israeliani con il progrom del 7 ottobre (cosa, ahimé, terribilmente vera e ovviamente da condannare, ma non bisognerebbe mai dimenticare la storia che la precede e predispone) mentre i soldati di Israele che di civili palestinesi, e soprattutto di bambini, ne hanno ucciso e ne vanno ammazzando un numero spaventosamente superiore, restano soldati. Intendiamoci, la guerra è sempre un errore, è l’ingresso al più grande degli orrori. Quindi condanniamo quella scelta di Putin. Ma chi non riconosce che la Russia è stata trascinata in quel massacro è persona non informata dei fatti.

Svolgo le considerazioni che seguono non solo per il dispiacere che provo a sentire anche tanti amici e studiosi di valore ripetere queste espressioni che sono il calco della vulgata occidentale, ma perché ovviamente tale subalternità interpretativa all’informazione corrente indebolisce gravemente l’opposizione politica all’atlantismo, che ci chiama alla guerra, all’involuzione antidemocraitca dell’UE, frena l’azione a favore delle trattative e della pace. Le svolgo anche perché mi vado convincendo di un fenomeno culturale che meriterebbe di essere approfondito e che qui accenno appena.Le sempre più spinte specializzazioni scientifiche del nostro tempo – per cui chi si occupa di sociologia finisce col sapere tanto del suo specifico campo sociologico, ma poco del resto, e così chi si occupa di fisica, di diritto, economia, ecc – espone la mente di tanti studiosi a dipendere, per la propria visione della situazione politica mondiale, dalla idee circolanti e inverificate elaborate dai media dominanti. Media, come sappiamo, che orchestrano campagne di persuasione sistematiche e di vasta portata ormai da decenni. Se non si conoscono in maniera circostanziata le questioni, la comodità di avere, con poco sforzo e a portata di mano, una spiegazione semplice e rassicurante fa perdere la libertà di un giudizio indipendente. Credo di poter parlare anche a nome personale. Chi conosce un po’ la mia biografia intellettuale sa che non mi sono mai rinchiuso nella mia specializzazione di storico. Eppure, anche io ero convinto di tante verità che erano idee ricevute accettate passivamente, spesso purissime menzogne. Superate solo dopo aver studiato su libri e documenti come sono andate realmente le cose. Purtroppo bisogna constatare che non si possono capire anche i gravi fatti del nostro tempo se ciascuno non compie uno sforzo supplementare di studio e di analisi, fuori dal proprio specialismo e non confidando nel giornalismo corrente. Troppo potenti e ben confezionate sono le falsificazioni che si respirano nell’aria per restare indenni. Quante prove ulteriori noi italiani dobbiamo avere, per come è stata raccontata la guerra in Ucraina, per riconoscere che i nostri media sono una fabbrica di contraffazioni della realtà? Senza, dunque, uno sforzo di documentazione supplementare si resta vittime di una versione costruita da interessi potenti.Perché forse mai, come oggi, le élites dominanti sono in grado di sovrapporre alla realtà effettiva la loro manipolata narrazione, puntello fondativo del loro dominio, imponendola come un qualunque seducente prodotto di consumo.

Un’altra ragione di stupore è l’evidente pregiudizio antirusso che in Italia circola in ogni canto di strada.E il fenomeno, quando vede protagonisti sinceri democratici, è davvero incomprensibile o comprensibile assai bene, quale prova della forza del punto di vista americano che è diventato anche il nostro.Ma come facciamo a giudicare la Russia prescindendo completamente dal popolo russo, dalla sua storia, dai sacrifici immani che credo nessun popolo ha dovuto sostenere in età contemporanea? Come può accadere che c’è così poca empatia e curiosità storica disinteressata per la sua storia? Nessuno trae ragione di ammirazione da quel che questo popolo è stato in grado di fare per difendere il proprio paese da forze sovrastanti? Chi si ricorda che i russi hanno dovuto dare alle fiamme Mosca, la loro amata città, per poter resistere all’invasione dell’esercito napoleonico? Qualcuno rammenta battaglia di Stalingrado, la carneficina urbana durata quasi 6 mesi che ha inflitto la più grave sconfitta strategica all’esercito di Hitler? Quell’esercito che nessuna potenza europea aveva potuto fermare? Uno sforzo bellico che costò alla Russia circa 20 milioni di morti. Oggi nell’immaginario collettivo americanizzato sono stati gli USA a vincere la guerra, cancellando la vittoria russa a Stalingrado, dimenticando che l’Armata Rossa è arrivata Berlino, nel cuore dell’invincibile Reich, nell’aprile del 1945, precedendo addirittura gli eserciti alleati. Se la Russia fosse crollata Hitler avrebbe molto probabilmente vinto la guerra e avrebbe imposto all’Europa il suo feroce dominio. Chi ha liberato i lager dove si era consumato l’olocausto? Eppure persino un comico geniale come Benigni ha messo le divise americane ai soldati che entrano nei campi di concentramento ne La vita è bella.

La rivoluzione d’Ottobre

Meno stupore desta l’oblio o perfino la dannazione della rivoluzione d’Ottobre. Essa viene fatta sparire sotto la facile demonizzazione dello stalinismo e dei suoi crimini, sotto la burocratizzazione elefantiaca dello stato russo del dopoguerra, sino alla sua finale dissoluzione nel 1991. Sappiamo quanto diffusa sia l’opinione, soprattutto nel campo un tempo di sinistra, che quella vicenda sia stata nient’altro che un unico e prolungato errore. Eppure non c’è giudizio più superficiale ed erroneo di questo. La rivoluzione del 1917, la prima rivoluzione proletaria della storia, a dispetto dei suoi errori e del sangue fatto scorrere, ha cambiato il corso della storia contemporanea. Qui basti ricordare, a parte l’eversione, spesso con prezzi umani drammatici, delle strutture feudali della Russia, che essa fin da subito ha avuto effetti di radicale trasformazione nella società del tempo spesso ignoti. Chi sa, ad esempio, che per effetto della rivoluzione, nell’Europa Centrale tra le due guerre, vennero avviate ampie riforme agrarie con divisione e distribuzione dei latifondi ai contadini per timore delle rivolte che avevano rovesciato gli Zar? Quelle riforme che in Italia spezzarono il latifondo solo nel 1950? Ma la rivoluzione, che già nel 1918 gli occidentali, compresi gli USA ( situati al di là dell’oceano), cercarono di soffocare sul nascere, ebbe effetti sotterranei nelle campagne dell’Asia e mise in moto vari movimenti contadini da cui prese slancio anche la Rivoluzione cinese.

Nel dopoguerra

il sostegno economico, militare, politico dell’URSS rese possibile e comunque facilitò enormemente la lotta anticoloniale dei Paesi del Sud del mondo, la liberazione di numerosi popoli da una dominazione secolare.Un stato burocratico e autoritario, che espresse anche dirigenti nefasti come Breznev, tuttavia, anche quando si muoveva per interessi geopolitici di potenza, svolgeva un ruolo prezioso per il processo di emancipazione dei paesi poveri.

Ma non si può tacere un altro esito che ci riguarda. La Rivoluzione d’ ottobre rese possibile la nascita dei partiti comunisti dell’Occidente – fenomeno represso sul nascere negli USA democratici – forze politiche moderne che non solo hanno concorso alla lotta antifascista nel dopoguerra, ma hanno svolto un ruolo decisivo nel processo di sviluppo sociale e di costruzione di stati democratici moderni, dotati di un costituzione.Il caso del Partito comunista italiano costituisce un capitolo esemplare di questa storia. Come si sarebbe potuto affermare il welfare – teorizzato peraltro da capi di stato lungimiranti come Roosevelt o da economisti come William Beveridge – senza il concorso e le lotte dei partiti comunisti e socialisti, la grande forza popolare e la mobilitazione dei sindacati? La storia non è una partita di calcio in cui si vince o si perde, e nulla accade mai invano.

Basterebbero questi brevi cenni per far comprendere quanto diversamente siano andate le cose rispetto alle convinzioni interessate e false che si sono affermate, specie negli ultimi decenni in cui la Verità Neoliberista ha riscritto il nostro passato. Del resto, una volta tanto, la storia offre la possibilità di una verifica, per così dire controffattuale, per giudicare il valore della Rivoluzione d’ottobre e di quel che ne è seguito. Che cosa è accaduto alle società occidentali dopo il crollo dell’URSS, quando è venuto a mancare un antagonista al capitalismo occidentale? Che cosa è accaduto al pensiero politico, diventato pensiero unico? Che cosa al welfare, al lavoro, ai sistemi politici, alla democrazia, agli equilibri mondiali? Chi di noi avrebbe mai immaginato il ritorno in grande stile del lavoro schiavile nelle campagne? Eppure, dalla California all’Italia, passando per il Regno Unito e la Spagna, questa è diventata una gloria tangibile dell’Occidente.E’ stata dunque un’errore la Rivoluzione d’ottobre?

E’ questa falsa coscienza, radicata nelle menti, che non consente di ragionare, che porta a guardare alla Russia come un ostacolo all’avanzare della democrazia nel mondo, e a Putin come un mostro assetato di sangue. Cosi dobbiamo sentire in TV, ormai Ministero della Verità, giornalisti anche intelligenti e non faziosi, come ad esempio Corrado Augias, i quali si chiedono che cosa accadrà agli altri territori contermini << se si cede sull’Ucraina>>. Un’espressione che mostra l’assoluta ignoranza delle ragioni di questa guerra, che in parte è una guerra civile, ma che riduce la Russia attuale a una caricatura. Ma quali interessi dovrebbero spingere la Russia ad espandersi ulteriormente ? Il suo territorio statale è <<la più vasta entità territoriale del mondo>> (Treccani) e assomma a 17.075.400 km2, con una popolazione intorno ai 160 milioni di abitanti. L’Europa, tanto per fare un raffronto eloquente, è estesa 4.950.000 km2 ed è popolata da circa 500 milioni di persone. Quale dissennato uomo di stato può spingere un tale paese, letteralmente spopolato, a occupare nuovi territori portando a morire un buona parte dei suoi scarsissimi giovani? Possibile che così pochi, in Italia e in Europa, sono in grado di sospettare che la dirigenza Russa non aveva nessuna convenienza a invadere l’Ucraina, con cui aveva convissuto per decenni, se non fosse stata minacciata dalla Nato ai suoi confini, se gli USA non si fossero mostrati indegni di qualunque fiducia, se la popolazione russofona non fosse stata sottoposta a ripetute persecuzioni? Ma chi grida al pericolo di un’espansione imperialistica ha una idea salottierea della guerra. Dimentica che essa costa la vita di migliaia e migliaia di soldati. Quanta intelligenza c’è nel pensare che anche un’autocrate come Putin può sacrificare, spensieratamente e senza conseguenze, la propria gioventù (sottratta peraltro a un’economia che ne necessita incessantemente) per astratti disegni di dominio?

Putin come Hitler?

Per finire alcune considerazioni su Putin. Ho da poco ascoltato in TV Massimo Giannini, un giornalista democratico e intelligente (a dispetto dei giornali padronali per cui scrive) lanciare grida di dolore di fronte alla notizia che Putin era stato riconfermato presidente con un’affermazione plebiscitaria di quasi il 90% dei votanti.<< Una grave sconfitta per l’Occidente >> l’ha definita con tono angosciato. Espressione che costituisce un involontario smascheramento dell’immagine caricaturale che i media, a partire dai giornali per cui Giannini scrive, hanno deliberatamente costruito della Russia e di Putin. Le nostre élites si rivoltolano negli errori e nelle finzioni che essi stessi propagandano. Esse hanno infatti inventato l’immagine di un dittatore sanguinario che estorce il consenso al suo popolo con il terrore. A questo servono pagine e pagine dedicate alla morte di Alexej Navalny, le decine e decine di trasmissioni televisive in cui si ricostruisce e ripete fine all’esaurimento lo stesso evento. Se avessero un approccio meno propagandistico alla realtà potrebbero capire come stanno realmente le cose. Ricordo che dagli elettori residenti all’estero Putin ha ricevuto il 72, 1% dei voti. E costoro certamente non subivano nessuna pressione o condizionamento. So che dispiace a tantissimi, ma quello del presidente russo è un autentico consenso popolare, dipendente da ragioni molto solide, che il giornalismo democratico dovrebbe avere l’onestà di ricostruire. Onestà di cui è gravemente sguarnito. Putin, agli occhi del suo popolo ha il grande merito di aver sottratto il paese all’anarchia, alla spaventosa povertà di massa creata dal decennio dei governi di Eltsin, rimettendolo sulla strada di uno sviluppo sempre più ordinato e apportatore di benessere. Sviluppo capitalistico, beninteso, in un’economia di libero mercato, con una forte presenza statale. Quella che servirebbe tanto all’Italia e all’ Europa. A lui riconosce il merito di aver domato in gran parte lo strapotere degli oligarchi, di aver limitato la corruzione dilagante, di aver soffocato il terrorismo ceceno che faceva esplodere bombe nei locali pubblici delle città e persino a Mosca. Repressione dolorosamente sanguinosa, certo, ma contro un nemico anch’esso sanguinario che prendeva di mira i civili. A Putin il popolo russo è grato per avergli restituito, dopo l’umiliazione del crollo dell‘URSS, l’orgoglio della propria storia, della propria identità. Questo rinato patriottismo – certo, spesso condito da Putin con improbabili e inopportuni richiami retorici alla Russia degli zar – viene demonizzato in Occidente per poterlo trasformare in imperialismo aggressivo. Eppure non si capisce perché il patriottismo sia invece considerato lecito e benefico per la Francia di Macron, che vuole inviare truppe europee contro la Russia, o per l ‘Italia del governo di guerra della sovranista Meloni, che lo ha preventivamente ceduto agli USA per ragioni di legittimazione politica. Ma il popolo russo ha rafforzato il suo consenso a Putin negli ultimi anni perché ancora una volta avverte i venti di guerra che soffiano contro di lei. La Nato e l’intero Occidente minacciano di “sconfiggerla” sul suo territorio, cioè ancora una volta di invaderla, e noi ci stupiamo che il suo popolo moltiplichi il proprio appoggio al leader che si è mostrato più capace di difenderlo da questa minaccia mortale? Ma come pensano i nostri analisti?

Infine, sempre dedicato agli intellettuali democratici e di sinistra, qualche considerazione su Putin dittatore spietato, argomento impervio, ma che credo di poter affrontare col dovuto equilibrio e freddezza. E’ un compito sgradevole che mi assumo non certo per difendere Putin, ma perché attraverso la sua demonizzazione si fa strada la propaganda bellicista dell’esportazione della democrazia e del regime change: il vero obiettivo per cui gli USA hanno provocato la guerra in Ucraina. Confido perciò nell’intelligenza del lettore. Comincio col dire che io immagino Putin come uomo di grande intelligenza politica, ma sicuramente spietato. Lo credo anche capace di ispirare l’eliminazione di qualche avversario politico. La sua provenienza e la sua esperienza autorizzano questa visione. D’altra parte, è noto, come qualche volta sosteneva Marx, che gli uomini fanno la storia, ma anche l’inverso, che cioé è la storia a fare gli uomini. Del resto come avrebbe potuto rimettere in piedi un moderno stato, in un paese sprofondato nel caos, senza un certo grado di spietatezza? Nella patria di Machiavelli queste considerazioni non dovrebbero destare stupore. Tuttavia quando gli si attribuiscono responsabilità dirette nella morte di un oppositore come Navalny o nell’uccisione della giornalista Anna Politkovskaja, ogni serio analista, che non può contare su nessuna prova che non siano le opinioni dei nostri giornalisti, dovrebbe avere l’intelligenza di porsi delle domande. Occorre sempre esaminare le “convenienze” degli attori in campo per comprendere le dinamiche della politica. E’ davvero giovata a Putin la morte del prigioniero Navalny? Abbiamo poi saputo, del resto, che era destinato a uno scambio di detenuti. E Putin temeva a tal punto la giornalista Anna Politkovskaja, da farla assassinare in quel modo plateale, esponendosi alla condanna universale dei paesi occidentali?

Quel che appare inaccettabile in queste ricostruzioni inverificate e spesso infondate è la rappresentazione del presidente russo come un signorotto feudale, che comanda a piacimento i propri sudditi, riducendo la Russia a un villaggio rurale dell’ ‘800. Si dimentica che anche in quel paese esiste una magistratura che gode di una relativa indipendenza, formata da magistrati che vi accedono per concorsi. Si sopprime interamente la complessità di quella società, al cui interno operano servizi segreti, anche stranieri, criminalità organizzata, fazioni politiche in lotta reciproca, ecc.. L’assassino della Politkovskaja, è stato infatti individuato e condannato a 20 anni di carcere. Come si fa a rappresentare Putin come un grande burattinaio se non per legittimare un suo rovesciamento progettato negli studi degli strategici americani? E infatti non si fanno campagne diffamatorie contro il turco Erdogan, l’egiziano Abdel al Sisi, l’indiano Modi, il saudita Mohammed bin Salman, com’è noto campioni di democrazia liberale.

La democrazia e il popolo russo

In una delle tante interviste rilasciate da Giulietto Chiesa prima di morire questo grande esperto delle cose russe e amico di quel paese, pur riconoscendo a Putin molti meriti, gli rimproverava di non aver fatto avanzare il processo di democratizzazione e liberalizzazione di quella società. La giusta critica che tutti gli rivolgeremmo se la propaganda USA non lo avesse trasformato nel nemico numero uno dell’Occidente. E tuttavia una riflessione sulle difficoltà di fare avanzare il processo di democratizzazione in Russia andrebbe fatto, coinvolgendo il suo passato storico e l’antropologia del suo popolo. Certo, il processo di espansione della Nato e la continuazione della guerra fredda da parte degli USA, anche dopo il crollo dell’URSS, ha ostacolato i processi di democratizzazione interni di quel paese. I dirigenti russi sanno bene quanto danaro e forza organizzativa i servizi segreti USA sono in grado di impiegare per dar vita a formazioni politiche eversive, organizzare rivolte e colpi di stato. Non avevano bisogno di aspettare il rovesciamento del legittimo governo di Kiev nel 2014. D’altra parte non bisogna dimenticare che dopo Eltsin la Russia si è aperta a un’economia di mercato, capitalistica, in cui operano liberi imprenditori, che godono più o meno delle stesse libertà che in Occidente. Dunque l’evoluzione in senso democratico del sistema politico sarebbe naturale, se le relazioni internazionali fossero meno minacciose e agitate. E tuttavia l’inimicizia ricercata e orchestrata dagli USA e dalla Nato per ragioni geopolitiche non basta a spiegare la lentezza dei processi di democratizzazione, anche se appare sufficiente per giustificare la loro recente involuzione.

La democrazia non è un semplice costrutto giuridico, non si esaurisce nella sua architettura istituzionale. E’ una forma di organizzazione della società frutto di un lungo processo storico. Perciò la storia appare come la disciplina chiave per avvicinarsi con meno superficialità ai fenomeni complessi che riguardano questo sconosciuto paese.

E anche in questo caso guardare il corso delle cose dal lato del popolo è importante. Non bisogna dimenticare che in Russia la servitù della gleba è stata abolita, sul piano giuridico, solo nel 1861. Quindi mentre in Italia si avviava il processo di unificazione del paese la Russia, ma solo sul piano meramente formale, cominciava a uscire dal Medioevo. Era una società dominata da una immobile burocrazia imperiale con alla base l’immenso popolo dei contadini, un mondo ai margini della modernità, che noi conosciamo grazie a narratori giganteschi, alla più grande letteratura dell’età contemporanea. La Rivoluzione d’ottobre mandò in aria quel pachiderma e vide per qualche tempo il protagonismo delle masse popolari sino a che la dittatura del proletariato non si trasformò in dittatura tout court. Per oltre 40 anni il sistema di potere dominato da Stalin tolse al popolo ma anche all’intelligentija ogni possibilità di iniziativa e di creatività. Le cose non cambiarono di molto dopo la morte del dittatore e l’esplosione della guerra fredda, la corsa agli armamenti, ecc., non aiutarono l’evoluzione liberale di quella società-apparato. Il tentativo di Kruscev, com’è noto, venne risucchiato dagli elementi conservatori che puntarono al rafforzamento della difesa e agli armamenti per fronteggiare gli USA. Da qui ovviamente le tragedie delle repressioni, prima in Ungheria nel 1956, l’occupazione di Praga nel 1968. Dunque sin quasi all’avvento di Gorbaciov alla dirigenza del paese, il controllo burocratico della popolazione russa è stato sistematico, spesso soffocante. Come si fa a non comprendere la passivizzazione civile della popolazione che ne è derivata, la sua scarsa confidenza con la democrazia, la sua apatia partecipativa? Come si poteva costruire la democrazia con tali precedenti storici se non attraverso un lungo processo? Bruno Giancotti, un italiano che ha lavorato nello staff giornalistico di Gorbaciov e vive in Russia da 40 anni, mi ha spiegato che tra i russi domina una particolare attitudine a demandare il potere a chi sta più in alto, si sentono rassicurati dalla protezione del “Nachalnik”, che vuol dire il “tuo capo”.

Non è un caso che il processo di democratizzazione della Perestrojka, avviato da Gorbaciov forse con non piena consapevolezza della complessità del compito, crollò in poco tempo, trascinando l’URSS nel collasso. Ma come era possibile trasformare in una democrazia liberale, nel giro di mesi, un società senza stato, surrogato da un partito burocratizzato e in parte corrotto, priva di un vero parlamento, di partiti indipendenti, magistratura, sindacati e corpi intermedi autonomi, senza una libera stampa, una tradizione popolare di partecipazione alla vita politica? Perciò il decennio di Eltsin fu una fase fra le più dolorose nella storia del popolo russo in tempo di pace. Dunque, Putin – che, come è emerso nella recente intervista al giornalista Dmitrij Kisilev, aveva rifiutato, in un primo tempo, di fronte alle difficoltà immani del compito, di assumere la responsabilità della presidenza, offertagli da Jeltsin, – dovette ricostruire uno stato che non c’era e ricomporre un’organizzazione economica e sociale devastata dall’improvvisa apertura al mercato, di una società che nelle sue strutture amministrative e rappresentative non doveva essere molto più dinamica di quella zarista. E dunque solo uno statista privo di senno poteva cercare di rimettere in piedi una società interamente collassata – forse un caso unico per dimensioni nell’età contemporanea – ripercorrendo la strada fallimentare di chi l’aveva preceduto. E infatti lo avrebbero preteso, dai loro tranquilli studi, le anime belle del giornalismo occidentale. Senza un elevato tasso di governo autoritario dei processi di riorganizzazione, visto tra l’altro la forza eslege che avevano guadagnato moltitudini di oligarchi, il terrorismo nelle regioni del Caucaso (che si è tragicamente rifatto vivo il 22 marzo) e la corruzione dilagante, il tentativo era destinato al fallimento.

E’ dunque questa, per brevissimi cenni, la storia, sono questi i processi che spiegano Putin e la sua gestione autoritaria che i democratici dovrebbero considerare. La sua demonizzazione non serve né a comprendere le cose, né a favorire il processo di democratizzazione della società russa. Giova all’atlantismo e all’imperialismo guerriero della dirigenza USA, che ha un interesse supremo nel costruire un nemico impresentabile per tenere unita la propria società lacerata un sistema politico esaurito. Quella dirigenza che oggi mostra al mondo la sua feroce capacità di mentire, fingendo di opporsi a Netanyahu, ma continuando a inviargli armi perché completi il massacro a Gaza. Capire dunque un un po’ meglio la storia giova alla causa ragionevole della pace.

FONTE: https://transform-italia.it/il-popolo-russo-putin-la-democrazia/

Ucraina: colta da improvviso panico, l’Europa flirta con ipotesi futili quanto avventate

di Roberto Iannuzzi

Dalla Francia di Macron alla Germania di Scholz, l’Europa a fari spenti di fronte a scelte chiave per il futuro della stabilità continentale

Isteria e allarmismo dominano il dibattito europeo sulla crisi ucraina e sullo scontro con la Russia. “Ciò che guida la politica europea in questo momento è la paura”, ha scritto recentemente il Telegraph in un articolo che tradiva tanto la russofobia britannica quanto l’irritazione di Londra nei confronti della Germania e del suo cancelliere Olaf Scholz.

I dissapori fra le varie capitali europee sono tuttavia conseguenza di un improvviso “risveglio”. Dopo essere cadute vittima della loro stessa propaganda, le élite politiche europee si stanno riavendo dalla sbornia, per scoprire che Kiev sta effettivamente perdendo la guerra.

“La guerra è persa ma i nostri governi rifiutano di ammetterlo. Invece, fingono che si possa ancora vincere – anzi, bisogna vincere per evitare che “Putin” marci verso la Finlandia, la Svezia, gli Stati baltici, e infine Berlino. Due anni fa ci fu promesso che oggi al più tardi la Russia sarebbe stata completamente sconfitta, economicamente, militarmente e politicamente. Ma le sanzioni si sono rivelate un boomerang, e i carri armati Leopard II non erano sufficienti…”

A scrivere queste parole è Wolfgang Streeck, direttore emerito dell’Istituto Max Planck di Colonia. Il quale prosegue:

“È ora di chiedersi chi ha messo gli ucraini in questo pasticcio – chi ha detto all’estrema destra ucraina che la Crimea sarebbe tornata in mano loro? Per evitare tali domande, la classe politica europea è disposta a lasciare che il massacro continui sulla linea congelata del fronte ucraino – cinque anni, dieci anni – nessun problema, tanto saranno solo gli ucraini a combattere. Ma cosa succederà se si rifiuteranno di stare al gioco e di morire per i “nostri valori”?

Streeck è per certi versi una voce fuori dal coro, in quanto lascia trasparire segni di ripensamento dai quali la maggioranza dell’intellighenzia europea sembra tuttora immune.

A titolo di esempio, nella stessa miscellanea di riflessioni sulla guerra, raccolte dal britannico New Statesman in occasione del secondo anniversario dello scoppio del conflitto, Ivan Krastev, presidente del Centro per le Strategie Liberali con sede a Sofia, in Bulgaria, scrive:

“Ciò che rende il momento attuale radicalmente diverso dall’inizio della guerra o addirittura dalla situazione di un anno fa è che, ora, i governi e un numero crescente di cittadini europei hanno iniziato a percepire la guerra non in termini di solidarietà con l’Ucraina, ma di difesa dei fondamentali interessi di sicurezza dei vicini europei della Russia”.

L’opinione di Krastev non va scartata troppo frettolosamente come il punto di vista di un esponente dell’Europa dell’Est. E’ proprio tale punto di vista, infatti, che sta prendendo il sopravvento, con la complicità di Washington, all’interno dell’UE e della NATO.

Lo conferma il recente viaggio a Praga del presidente francese Emmanuel Macron, il quale ha accettato il piano ceco di acquistare 800.000 proiettili d’artiglieria da paesi non appartenenti all’UE per rifornire l’Ucraina.

Inizialmente Parigi si era detta contraria a spendere denaro europeo al di fuori dell’Unione, affermando che sarebbe stato preferibile investirlo nell’industria della difesa del vecchio continente. Ma il nuovo ordine di scuderia a livello europeo è che non c’è tempo, bisogna soccorrere Kiev.

Politica perdente non si cambia

In linea di principio, di fronte all’improvvisa realizzazione che l’Ucraina sta perdendo la guerra, l’Europa potrebbe scegliere fra due opzioni strategiche: tagliare le perdite imboccando la strada del compromesso con Mosca, oppure aumentare nuovamente la posta in gioco. La fazione che propende per la seconda ipotesi è tuttora dominante nel dibattito politico europeo.

Preso atto dell’impossibilità di recuperare i territori ucraini perduti, la nuova priorità europea ed occidentale è preservare lo Stato ucraino e consolidarne la sua posizione all’interno del blocco euro-atlantico.

Come scrive sul Financial Times lo stesso Krastev (che è anche membro del Consiglio di fondazione dell’ European Council on Foreign Relations, e del comitato consultivo dell’ Open Society Foundations, istituto fondato da George Soros), “ciò che è non-negoziabile non è tanto l’integrità territoriale dell’Ucraina, quanto il suo orientamento democratico e filo-occidentale”.

Krastev traccia quindi un parallelo fra l’Ucraina e la Germania Ovest durante la Guerra Fredda. L’analogia è illustrativa perché implica la possibilità di una riunificazione alla prima occasione.

Ma, fino a quando l’Occidente si ostinerà a voler inserire l’Ucraina nell’architettura di sicurezza occidentale – osserva il noto analista russo Fyodor Lukyanov – Mosca sarà costretta a rispondere, a prescindere dal fatto che Kiev aderisca ufficialmente alla NATO o meno.

Le conseguenze sono ovvie: siamo tuttora di fronte a una prospettiva di escalation.

Fermare il nemico russo alle porte

Alla base del tambureggiante allarmismo europeo sulla possibilità che Mosca non limiti i propri obiettivi all’Ucraina, ma intenda attaccare un paese NATO nei prossimi anni, sono poi da ravvisare due esigenze: rilanciare l’industria bellica europea, e consolidare la nuova cortina di ferro che dividerà l’Europa dal Mar Nero al Baltico, fino all’Artico.

Nel quadro del rafforzamento di quest’ultima, spicca l’ossessione NATO per la protezione di quello che è considerato il suo punto più debole, il corridoio di Suwalki (in inglese, Suwalki gap), un lembo di terra lungo circa 65 km che corre sul confine tra Lituania e Polonia, separando la Bielorussia alleata di Mosca dall’exclave russa di Kaliningrad.

L’assillo della NATO, alimentato dalla presa di coscienza della propria debolezza militare a seguito dello scontro non vittorioso con Mosca in Ucraina, è che le forze russe possano occupare questa striscia di terra con un’azione fulminea, ponendo così il blocco atlantico di fronte al fatto compiuto, e isolando le tre repubbliche baltiche (Estonia, Lettonia e Lituania) dal resto dell’Alleanza.

Chiamata francese alle armi

Di fronte all’esigenza di “salvare” lo Stato ucraino e la sua appartenenza al blocco occidentale, ecco allora la proposta, fino a poco tempo fa ritenuta impensabile, di inviare truppe NATO in Ucraina. Ad avanzarla è stato Macron a una conferenza di leader europei riuniti a Parigi, ispirando, a stretto giro di posta, la constatazione (più che la “minaccia”) del presidente russo Putin che uno scontro Russia-NATO sfocerebbe in un conflitto nucleare.

La proposta francese ha suscitato reazioni negative da parte di cechi, slovacchi, italiani, polacchi, così come del cancelliere tedesco Scholz. Tuttavia non si è trattato di una semplice boutade del capo dell’Eliseo.

Lo stesso quotidiano Le Monde, due giorni dopo, affermava che, sebbene la questione fosse mal posta, un dibattito su di essa era necessario. E poco tempo dopo, da Praga, il presidente francese ha reiterato la propria idea.

Questa volta, l’omologo ceco Petr Pavel (un ex generale NATO) ha detto che non vedeva ragioni per cui almeno addestratori dell’Alleanza non potessero essere inviati in Ucraina.

Partizione dell’Ucraina?

Alcuni analisti americani hanno osservato che mandare truppe NATO nel paese non significherebbe necessariamente impegnarle in battaglia contro le forze di Mosca. Nel caso in cui i russi dovessero sfondare il fronte, si potrebbe infatti concepire l’invio di soldati dell’Alleanza per preservare un residuale Stato ucraino, controllando Kiev e attestandosi su una linea ben più a ovest dell’avanzata russa, come base per proporre un cessate il fuoco.

Si tratterebbe, in altre parole, di operare una partizione di fatto dell’Ucraina, secondo uno schema non troppo dissimile da quello applicato qualche anno fa in Siria, ma in un contesto infinitamente più pericoloso.

Per scongiurare uno scontro con Mosca, tale partizione comporterebbe per Kiev una perdita di territori molto più consistente rispetto alla situazione attuale, al fine di garantire una sufficiente “zona cuscinetto” che separi le forze NATO da quelle russe.

Superamento delle linee rosse

Simili scenari, naturalmente, implicherebbero rischi ben maggiori di quelli fin qui corsi nella contrapposizione Russia-NATO. Non bisogna tuttavia dimenticare che i paesi occidentali hanno già oltrepassato un gran numero di linee rosse nel conflitto ucraino, senza che l’opinione pubblica occidentale ne fosse adeguatamente informata.